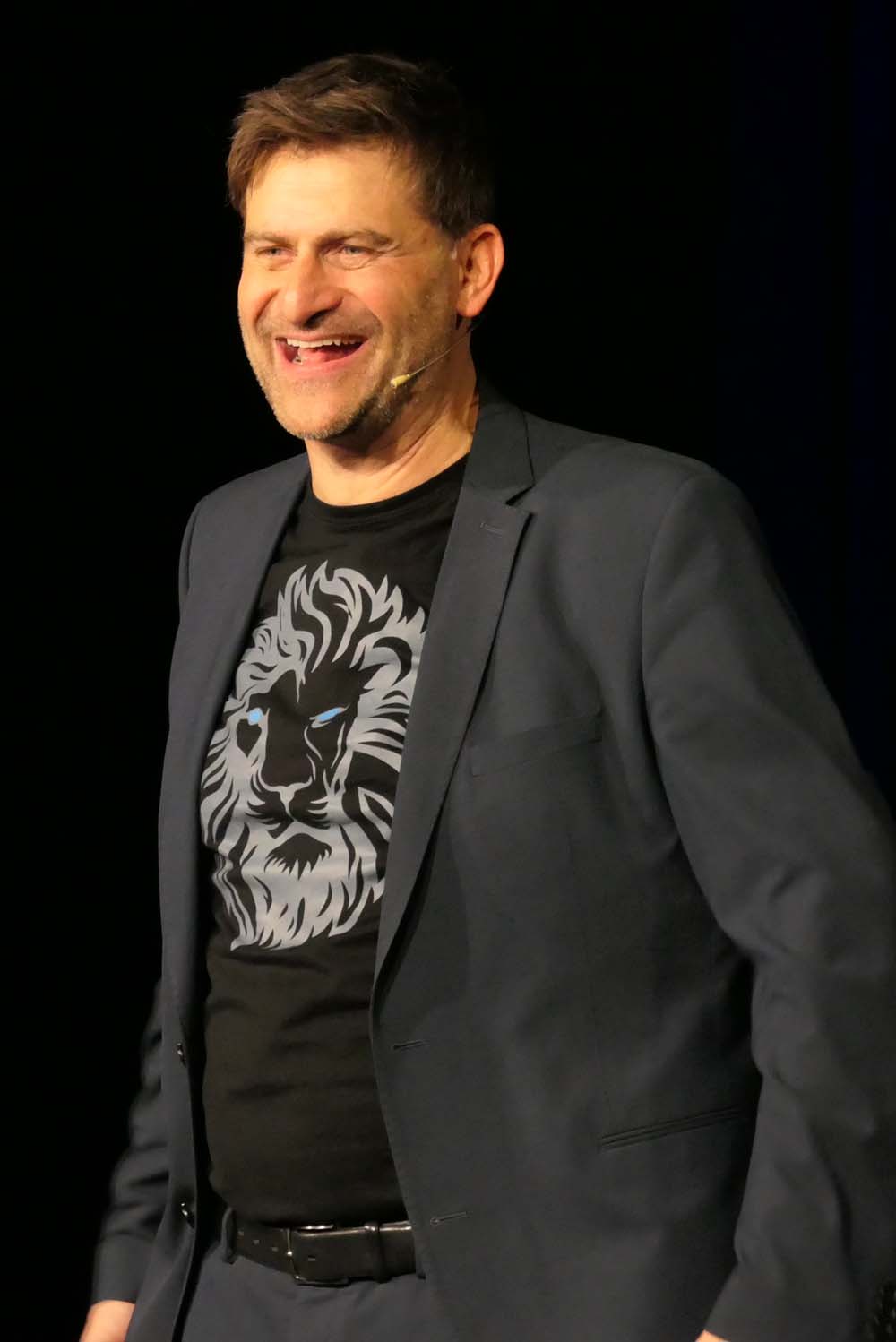

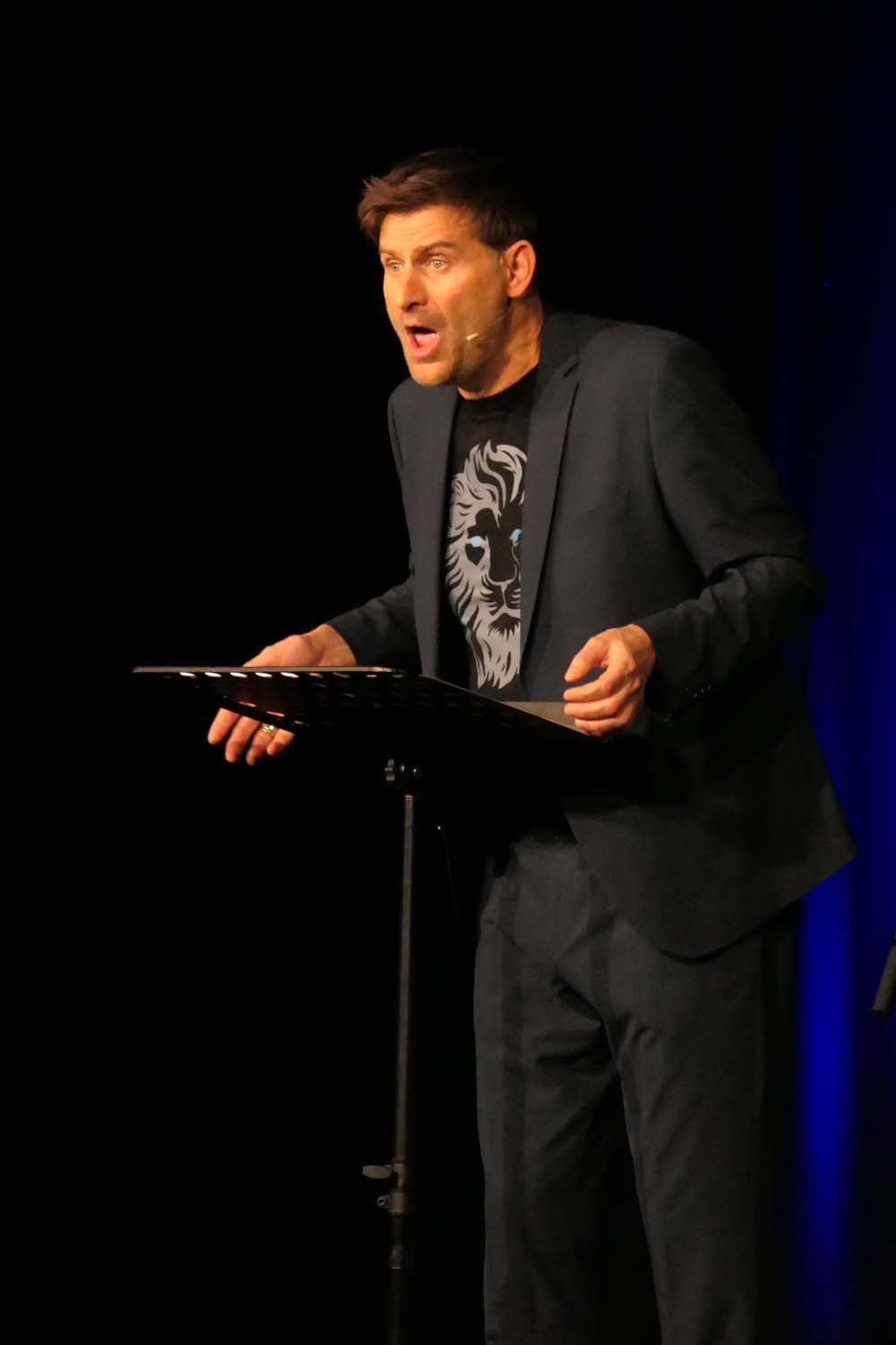

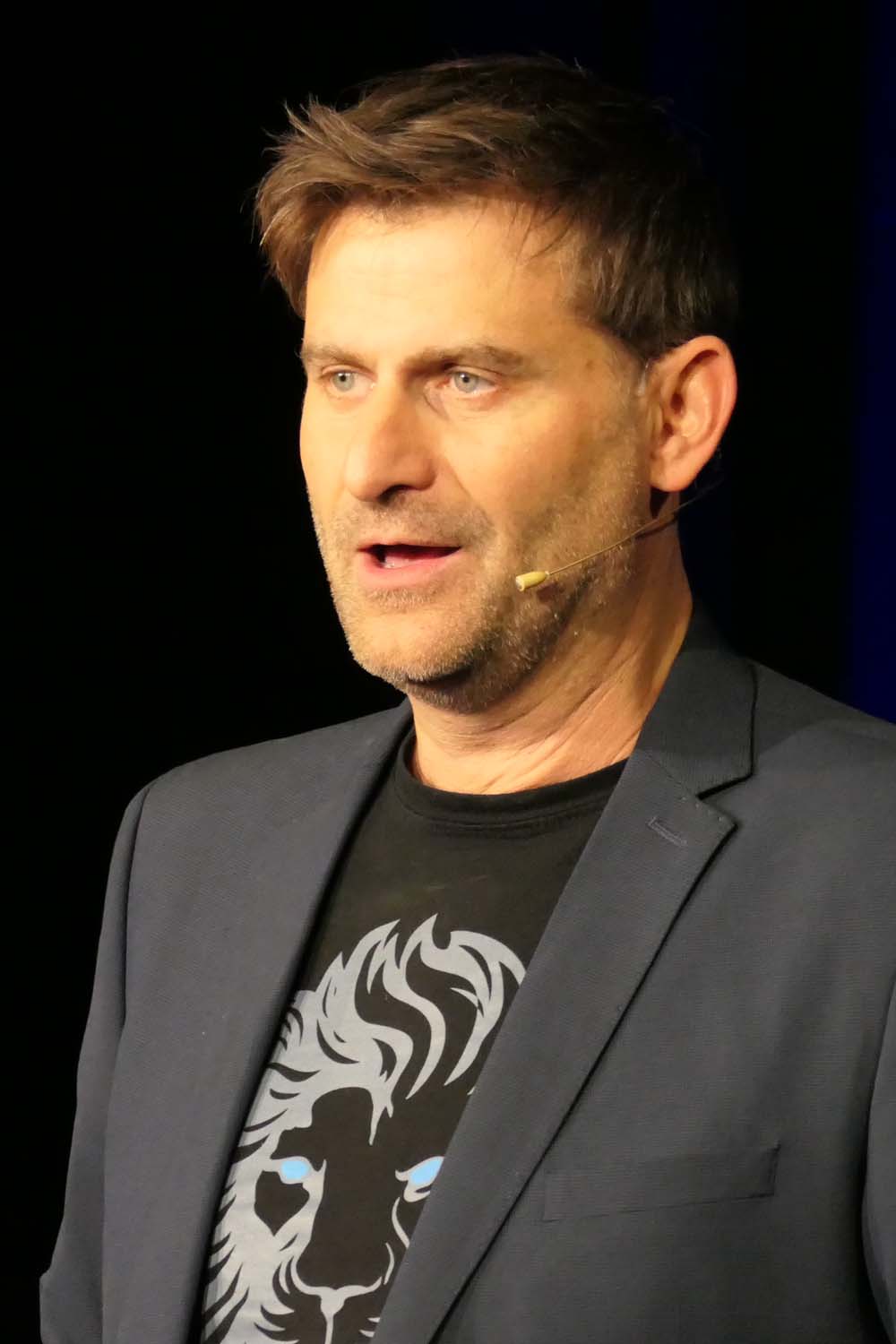

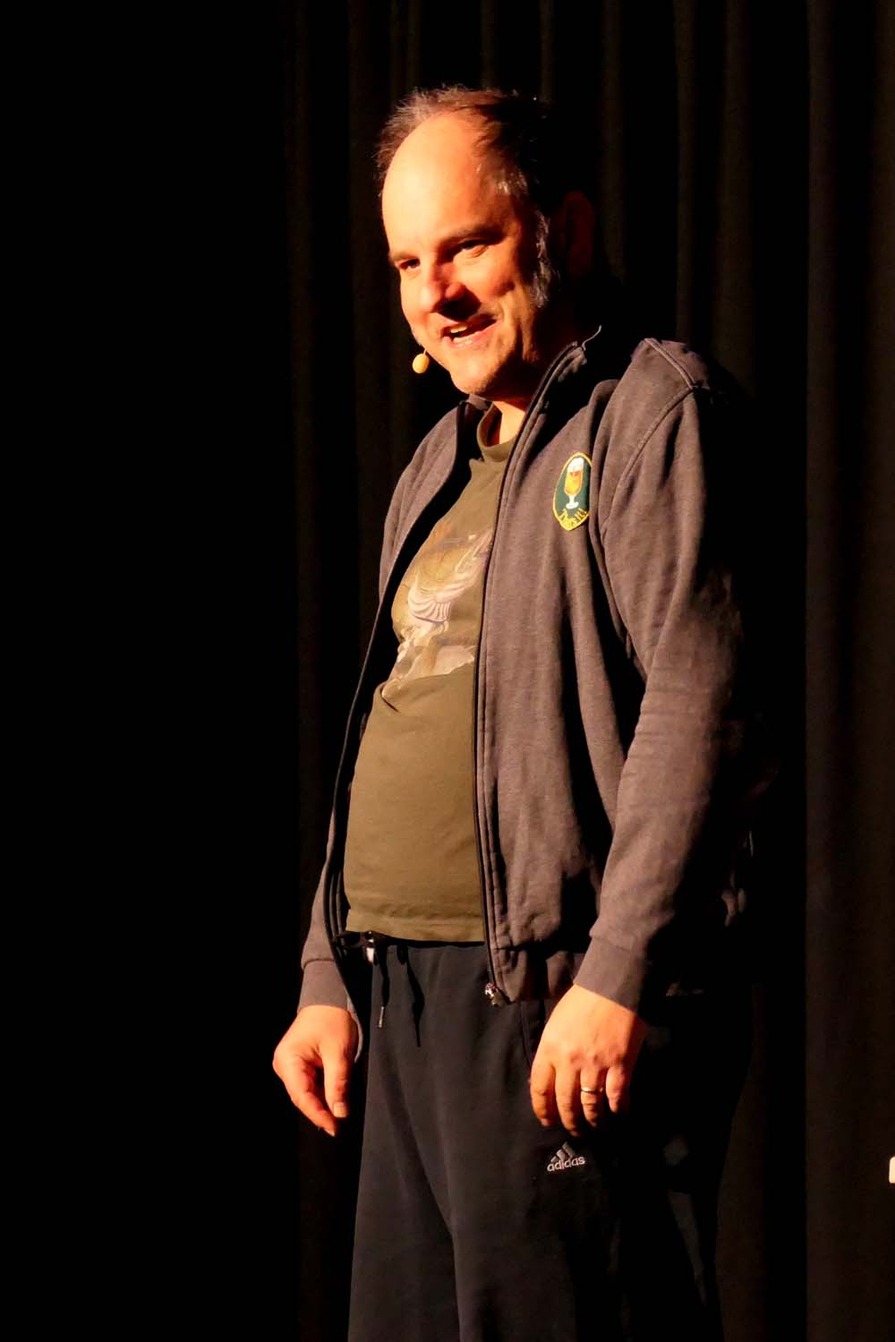

Als Michael Altinger von der KiR-Bühne abtrat, hinterließ er einen begeisterten Theatersaal. Mit seinem Weihnachtsprogramm "Auch das Christkind muss dran glauben" gelang ihm mancher Advents- und Weihnachts-Aha-Effekt, Schmunzeln und Lachen zu erzeugen und ein rundum zufriedenes Publikum in die nasskalte Nacht zu entlassen.

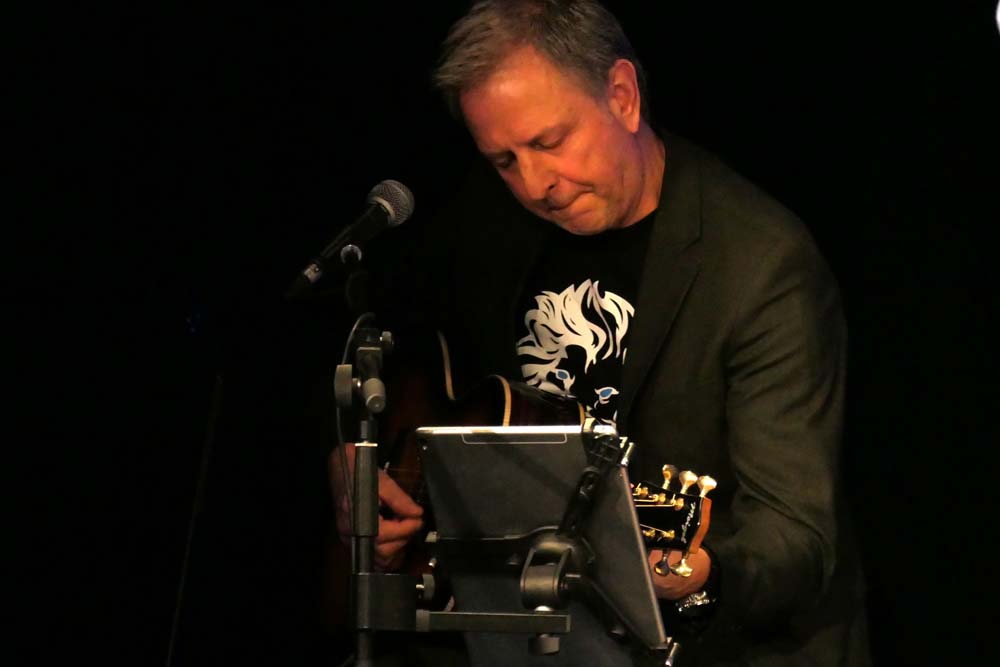

Schon die ersten Klänge aus Andreas Rothers Gitarre erzeugten diese heimelige Berghütten-Weihnachtsstimmung und die Wärme des Kachelofens vor der Michael Altinger bei seinem Auftritt auf der KiR-Bühne seine eigenen, angeblich autobiographischen Weihnachtserfahrungen zum Besten gab und damit einen gefeierten Abschluss des KiR-Programms 2023 lieferte.

Nach zwei coronabedingt gescheiterten Anläufen hatte es Michel Altinger endlich nach Rheinstetten geschafft und zum großen Vergnügen des Publikums eine Mischung aus Buchlesung und Gesangeseinlagen, hervorragend begleitet und unterstützt von Andreas Rother an der Gitarre, präsentiert.

Ob nun die Fantasien des 9jährigen Michael und seine Beziehung zu Aschenbrödel, die dann jäh enden muss, der Altersunterschied war zu groß, oder die Alpträume (sic) mit „p“ geschrieben, verursacht durch den Nikolaus und gespeist von den eigenen Träumen des kleinen Michaels, die allesamt in den Alpen spielten und ein nachhaltiges Nikolaustraumata hinterließen, mit kurzweiligen Weihnachtsepisoden aus der Kindheit nahm Altinger die Gäste mit in die weihnachtliche Welt.

Richtig lustig wurde es dann, als Altinger beschrieb, wie er in der stressigen Weihnachtszeit auch eine Stunde der Ruhe genießt und dabei nach und nach die Erfahrung macht, dass Mon Chérie betrunken machen und ihm schon 30 Stück dafür genügen, was in Kombination mit einer Reihe von Bananen zu Trunkenheit und Verstopfung führt. Bananen & Mon Chérie ziehen sich von da an durch den ganzen Abend.

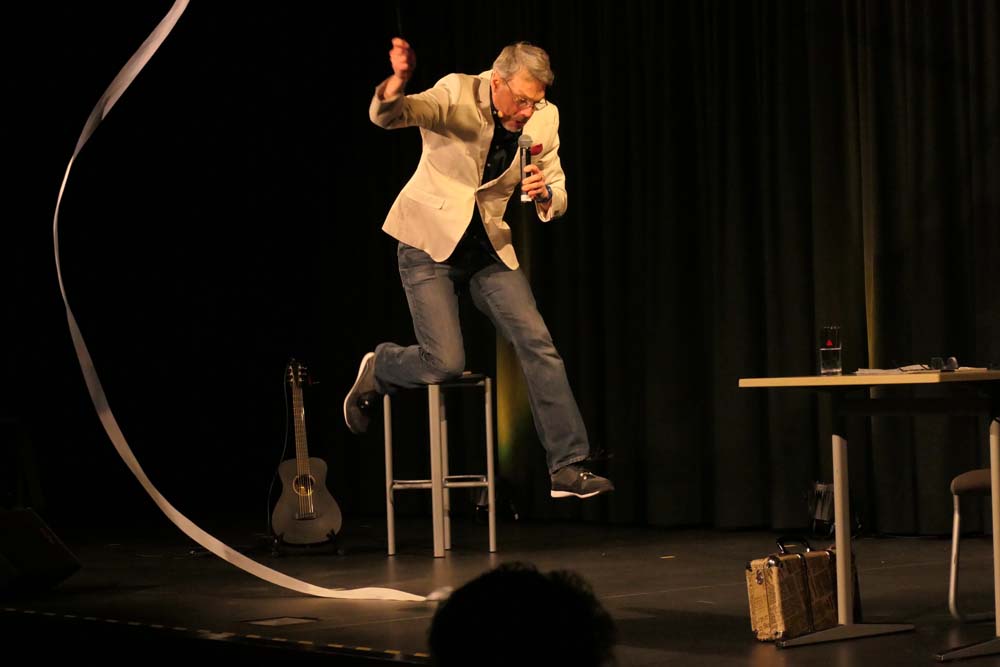

Beschäftigt sich der erste Teil mit dem Heiligen Abend, so gehört der zweite Teil des Programms dann den Nachwehen von Weihnachten. Der plötzliche dringende Wunsch nach Sport und die dramatischen Folgen dieses einmaligen Manövers – die Bewegungsunfähigkeit aufgrund eines veritablen Muskelkaters, der Liebesschnulzen-Abend, der erst in Kombination mit diversen alkoholischen Getränken seine Wirkung entfaltet, welche die bereits schlafende Ehefrau zu spüren bekommt und die den nächsten Morgen für Altinger erst am Mittag beginnen lässt, der letzte Tag des Jahres mit Wachsgießen, von dessen Ergebnis Altinger nur bedingt überzeugt ist, sieht das gegossene Gebilde für ihn doch eher aus wie ein „besoffener schottischer Wachsdudelsackfurz“ Geschichten wie diese sorgen immer wieder für langanhaltende Lacher und Zwischenapplaus ebenso wie das einbeinige Querflötenspiel des bayrischen Kabarretisten.

Am Ende entlässt Altinger die vergnügten Gäste gefüllt mit seinen Weihnachtsimpressionen in die Vorweihnachtszeit und wünscht Rheinstetten weiße Weihnacht. Er habe jetzt schon genug vom Schnee … und wolle mal wieder Bahn fahren.

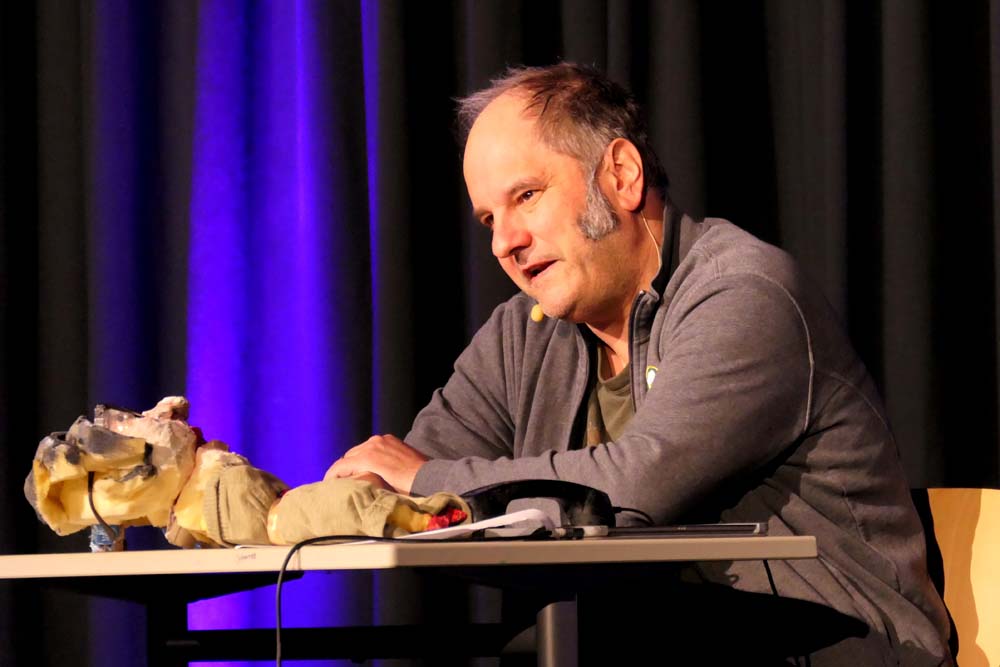

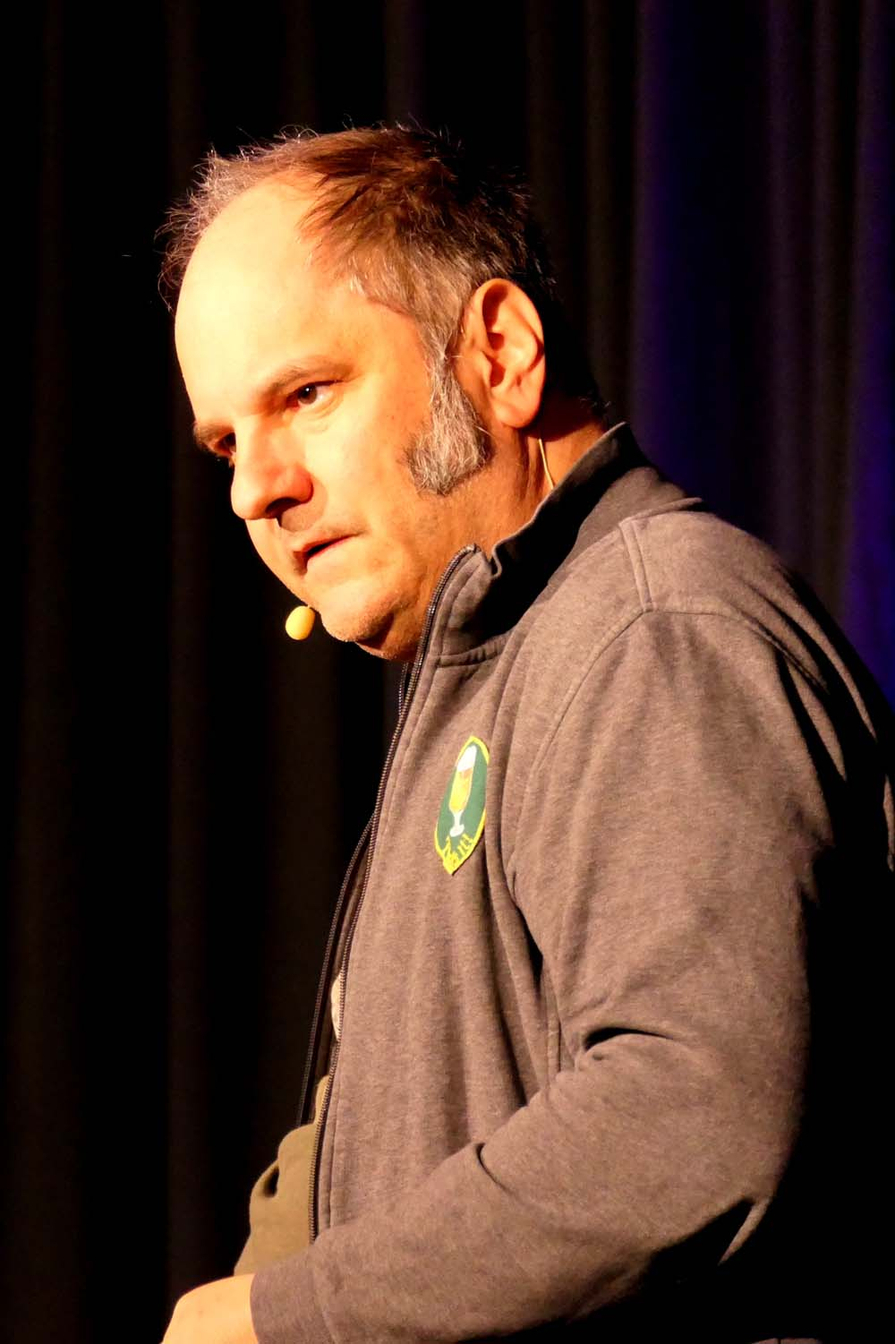

Der jüngste KiR-Kabarettabend begann eigentlich ganz harmlos: Matthias Egersdörfer, der knorrige Franke, betrat die Bühne, setzte sich an einen kleinen Tisch und schlürfte seinen Kaffee – hörbar. Doch schon nach den ersten Sätzen war klar, in der ersten Reihe sollte man beim Kabarett nicht sitzen und schon gar nicht bei ihm. Denn den Hang zur Cholerik, den man dem Künstler zurecht unterstellen muss, bekamen vor allem die Gäste ganz vorne zu spüren. Weiter hinten ging es - sehr zur Freude derer, die da saßen oder wie es ein Besucher formulierte „Aus sicherer Entfernung haben wir die Nachrichten aus dem Hinterhaus genossen.“

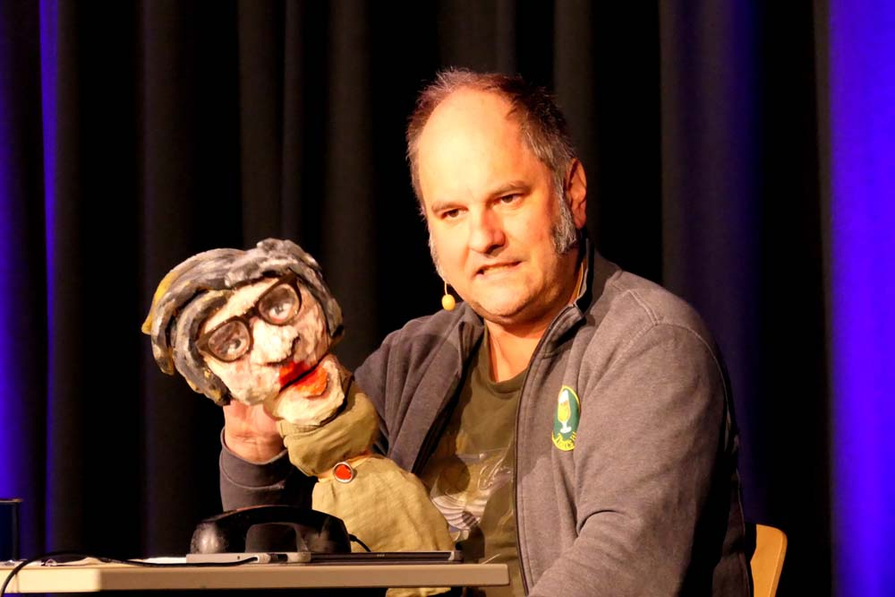

Nachdem Egersdörfer schon nach wenigen Minuten den ihm eigenen Schaum vor dem Mund hat, nimmt er das Publikum mit in die Abgründe des „Bühnen-Egers“, der an seinem Küchentisch sitzend das bzw. sein Leben kommentiert. Als Publikum fragt man sich schnell, was schlimmer ist, das Leben im Hinterhaus zwischen Frau Schlitzbiers Husten und Herrn Spitzbarts Nachbarschaft mit „hohem Rumpelfaktor“ oder der Bühneneger selbst, der die Mutter nach deren Tod als Handpuppe wieder auferstehen lässt und sich wohlfühlt in seinem Missmut. Und trotzdem, gerne wäre er „freundlich zu de Leut, aber er kriegtst ums verrecke net hin“.

So oder so, Egersdörfer steht vor „zeppelinreperaturhallengroßen Problemen“ in seinem traurigen alltäglichen Einerlei und in seinem Zorn auf alles und jeden: auf die Frauen, deren Denkweise so unverständlich ist, wie das Leben der Tiefseefische, auf die neuen Sprecher beim Klassiksender des Bayrischen Rundfunks, die sich nicht mehr die Nägel feilen, auf die traumatischen Erfahrungen, wenn es in den Urlaub nach Italien ging („Wenn der Bub kotzt, fängt der Urlaub an.“) Und wer so Probleme hat und auf ein solch verpfuschtes Leben zurückschaut, der hat auch Anspruch auf einen „scheiß Herbst“ und einen „beschissen Winter, bei dem man spätestens im Februar an Selbstmord denkt“.

Und wenn der „König der Raserei“ gerade so in Fahrt ist, dann bekommt auch das Schulzentrum sein Fett weg. An den Führerbunker habe er zuerst denken müssen, als er das Schulzentrum zum ersten Mal gesehen hat. Um dann deutlich milder ins Gästebuch zu notieren: … aber dann ist das Publikum „so herzerfrischend freigiebig mit dem Applaus und dem Lachen, dass es schöner nicht mehr geht!“ Und so ist Egersdörfer am Ende wieder milder gestimmt und er verkauft Selbstgemachtes mit „Unterschrift“.

Dieser Abend mit Matthias Egersdörfer auf der KiR-Bühne in Rheinstetten war weder Kabarett und schon gar nicht Comedy und auch nicht wirklich schreiend lustig. Einige wenige fanden seine Ausdrucksweise unangebracht. Für alle anderen war Egersdörfers Auftritt Theater eines großartigen Solisten, ein Kammerspiel ganz besonderer Güte.

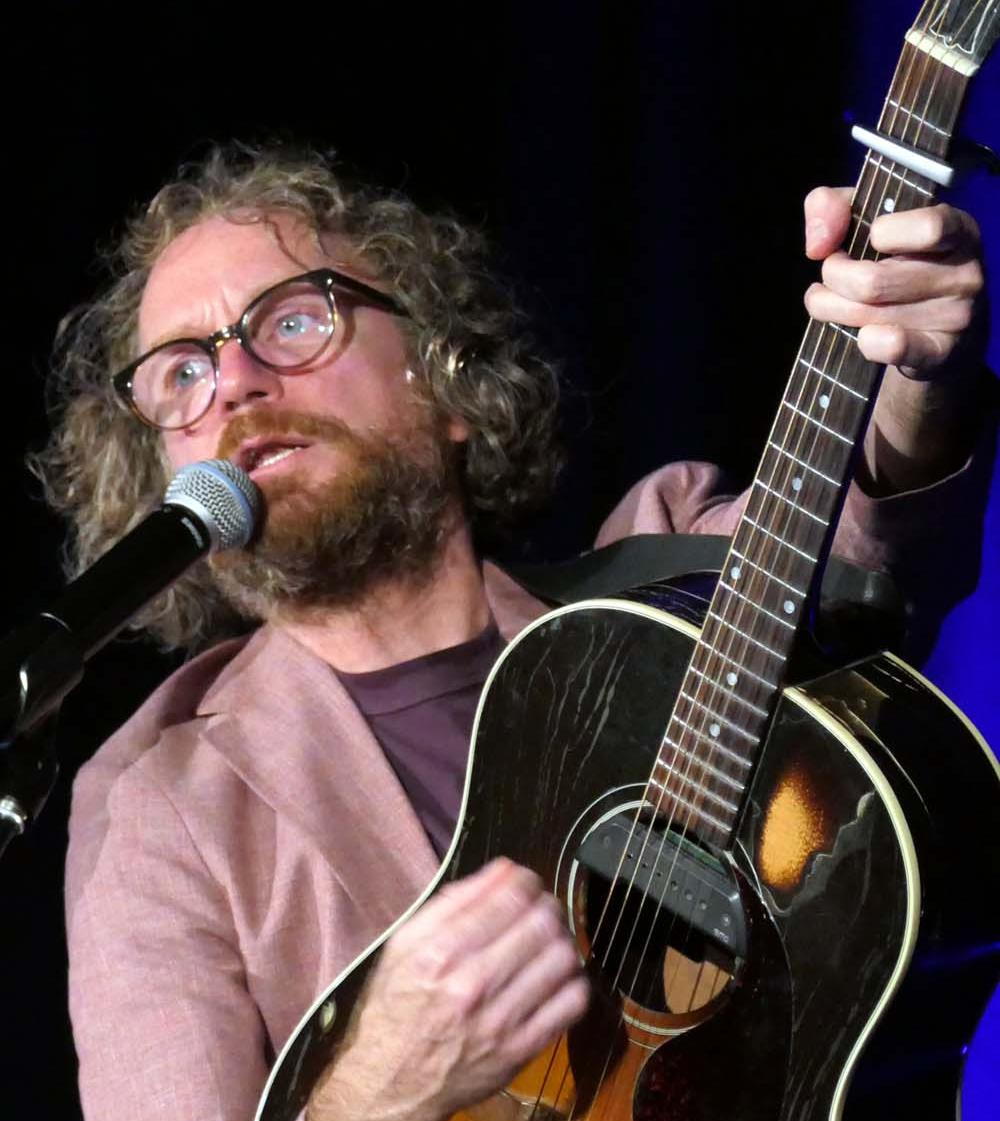

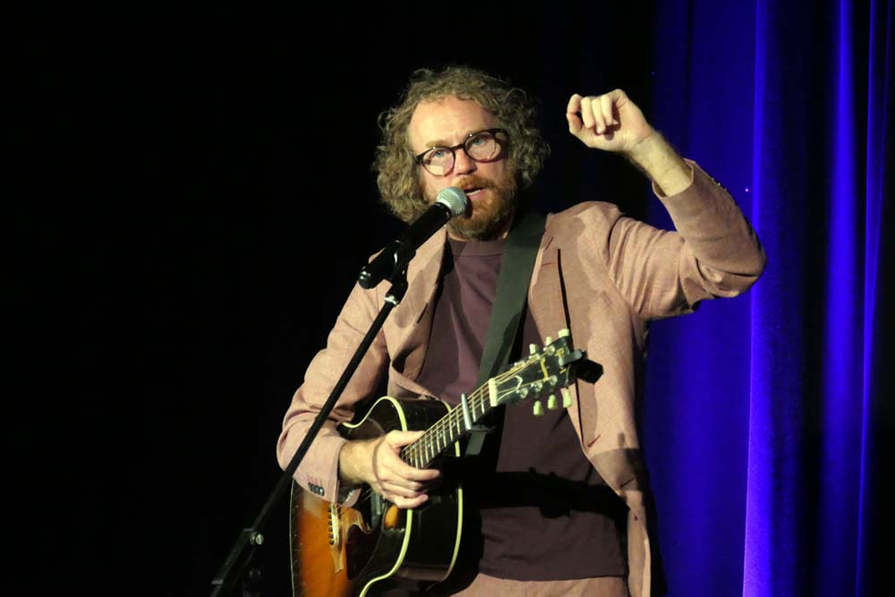

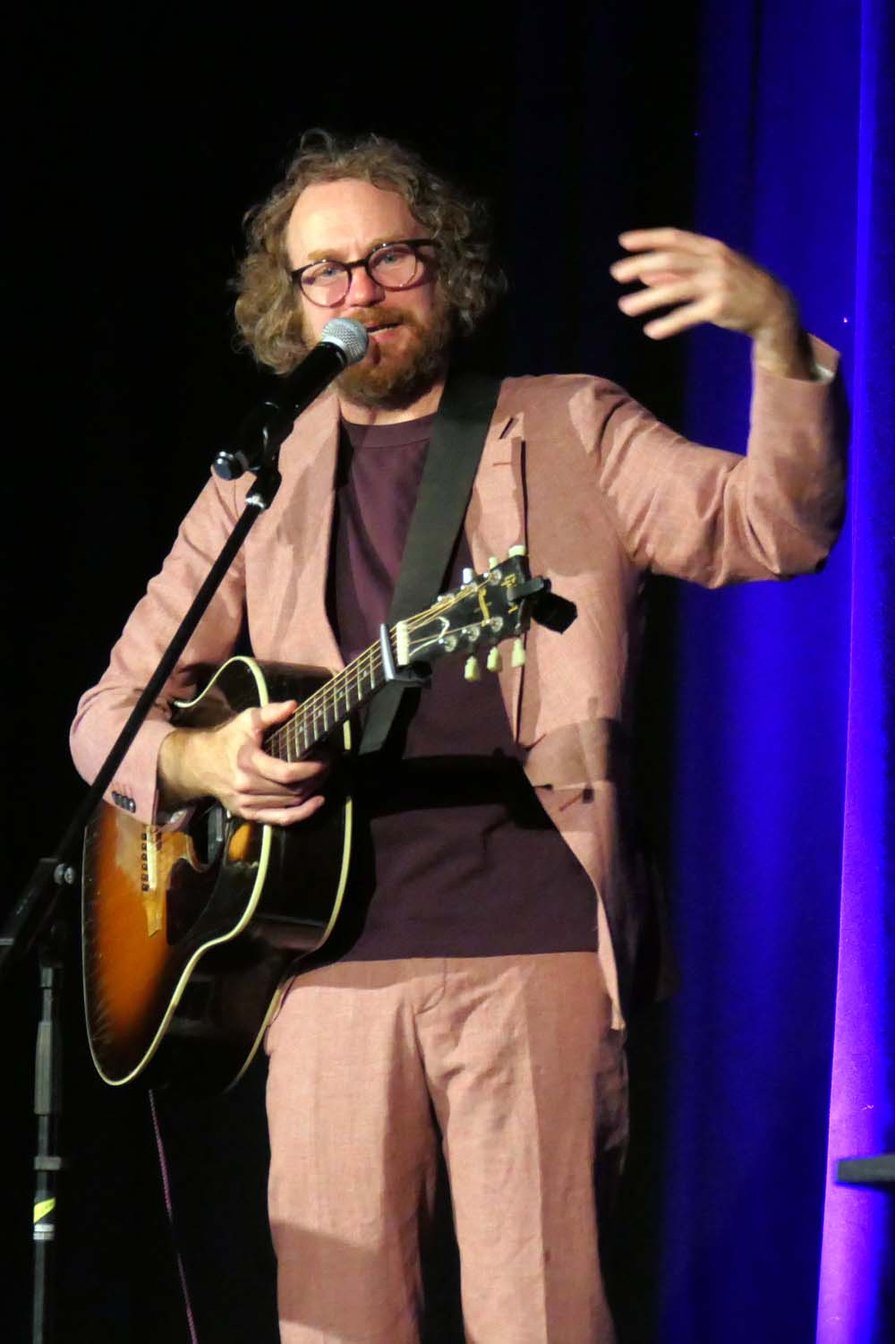

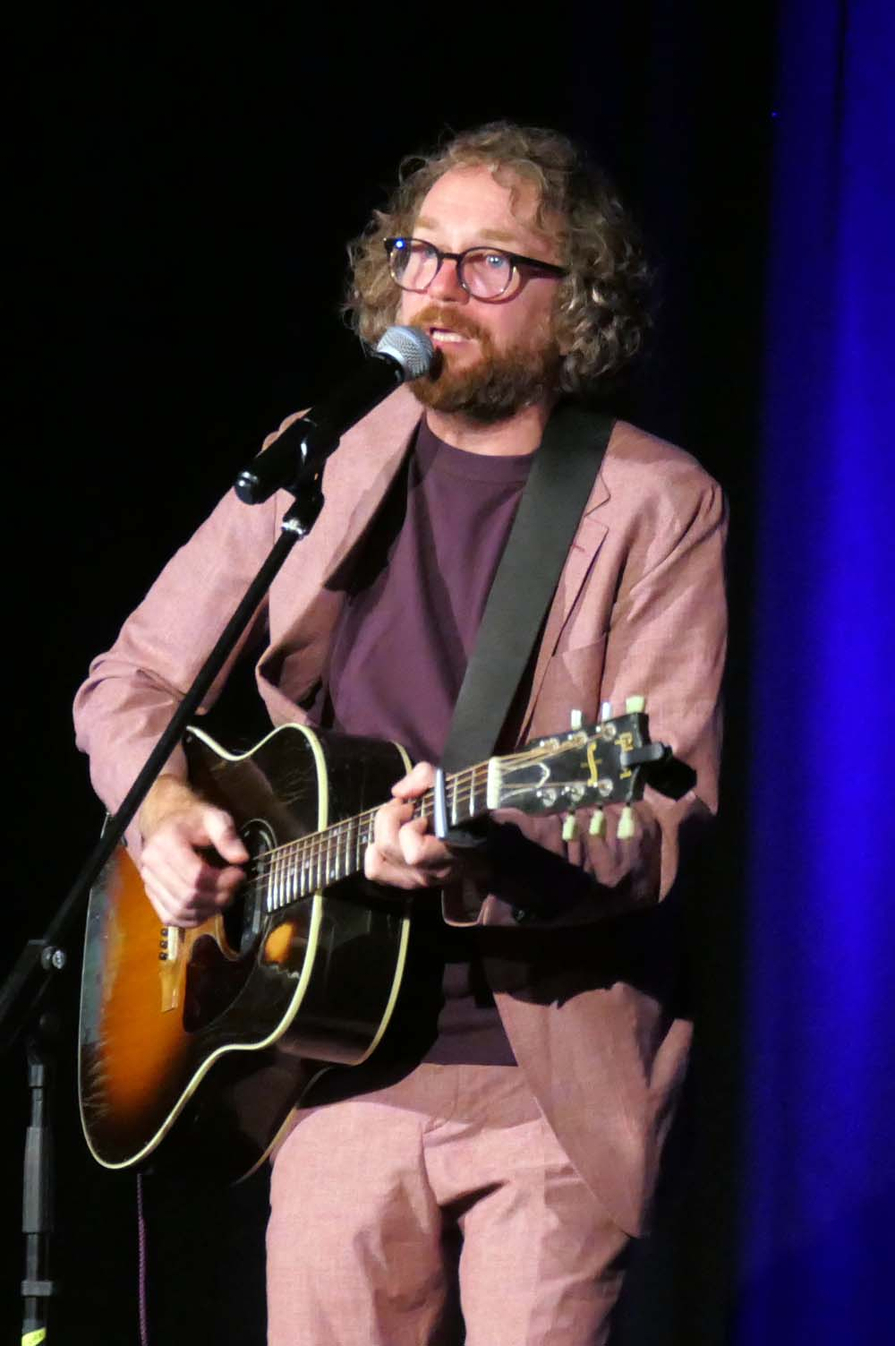

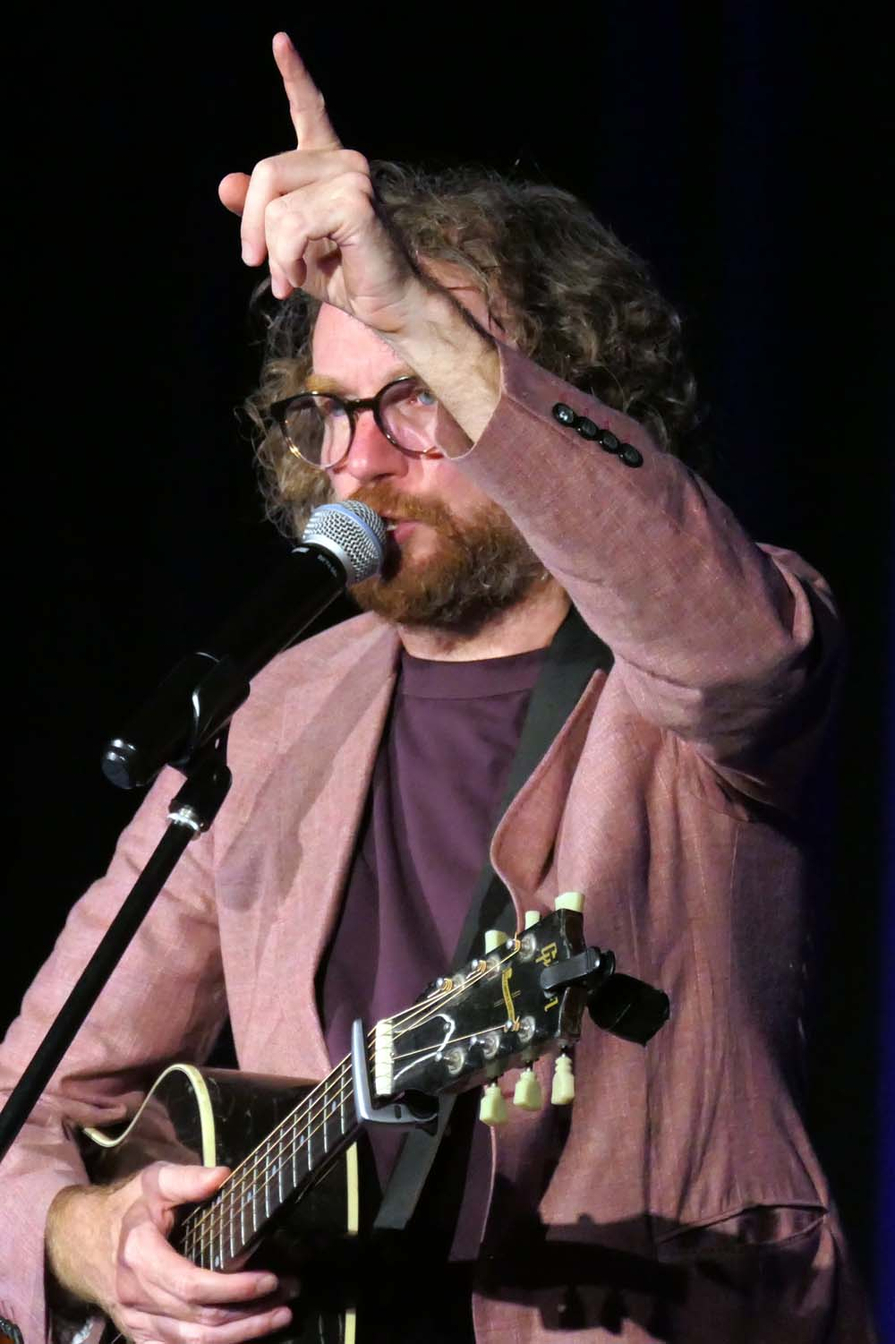

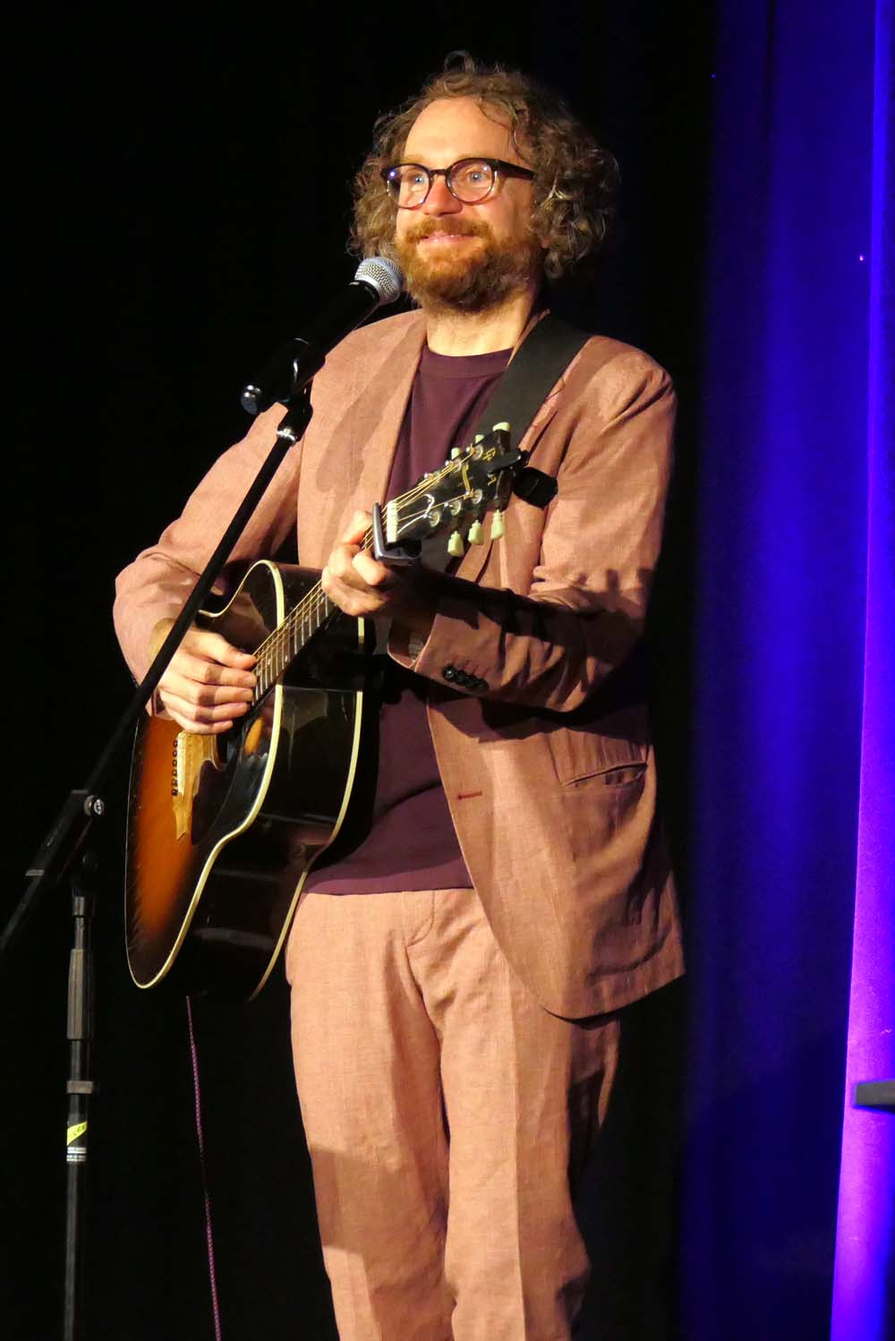

Mit seinem aktuellen Programm "Das bisschen Content" war Friedemann Weise im Schulzentrum Rheinstetten. Sein Gastspiel eröffnete die neue Herbst-/Wintersaison der KiR-Bühne.

Vor weniger Publikum als sich die KiR-Verantwortlichen erhofft hatten, versuchte der Kabarettist "Content" zu erklären. Um ehrlich zu sein, so richtig gelungen ist ihm das nicht – zumindest bei einem Teil der Besucherinnen und Besucher. Denn das Programm wurde sehr unterschiedlich aufgenommen. Während die einen sich mit Weises Darbietungen sehr schwer taten, waren die anderen begeistert, was sich auch beim Schlussapplaus zeigte – nur, da fehlten bereits einige. Gleich zu Beginn verwies der Künstler darauf, dass sein neues Programm und das Veranstaltungsplakat KI-gestützt seien, um einiges in den fragenden Zuschauergesichtern zu erklären.

Friedemann Weise hatte nach Rheinstetten auch seinen Mini-Klon Friedemännchen mitgebracht, der per Videoschalte dessen Programm begleitete und unterbrach, wenn es ihm sinnvoll erschien. Mit einer Mischung aus Musik, Gedankensprüngen, Video-Talk und Unsinn füllte der Kabarettist seine Zwei-Stunden-Show und hinterließ ein gespaltenes Publikum. Was die einen für ausgemachten Quatsch hielten, entpuppte sich im Nachhinein als bitterböse, schwarze Satire und Kabarett der ganz besonderen Art. Einige seiner Songs wurden richtig goutiert wie beispielsweise das Lied vom Bäcker und der Frage, was ein Bäcker zum Frühstück isst. Frische Brötchen könnten’s ja nicht sein. Oder die Geschichte von der kleinen, alten, motorradbesessenen Frau, die in Wirklichkeit Peter Maffay war.

Oder um den BNN-Bericht vom 2. Oktober zu zitieren: „Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es sich anfühlt, unter dem Einfluss einer bewusstseinsverändernden Droge zu stehen, ohne die Gefahren eines echten Konsums einzugehen, ist bei einer Vorstellung von Friedemann Weise wunderbar aufgehoben.“

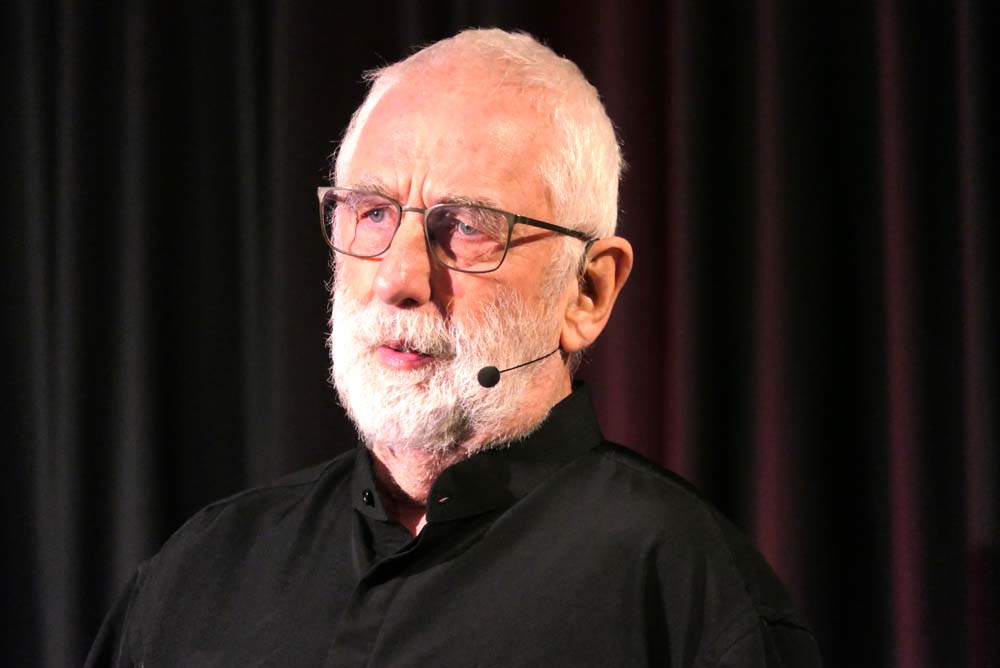

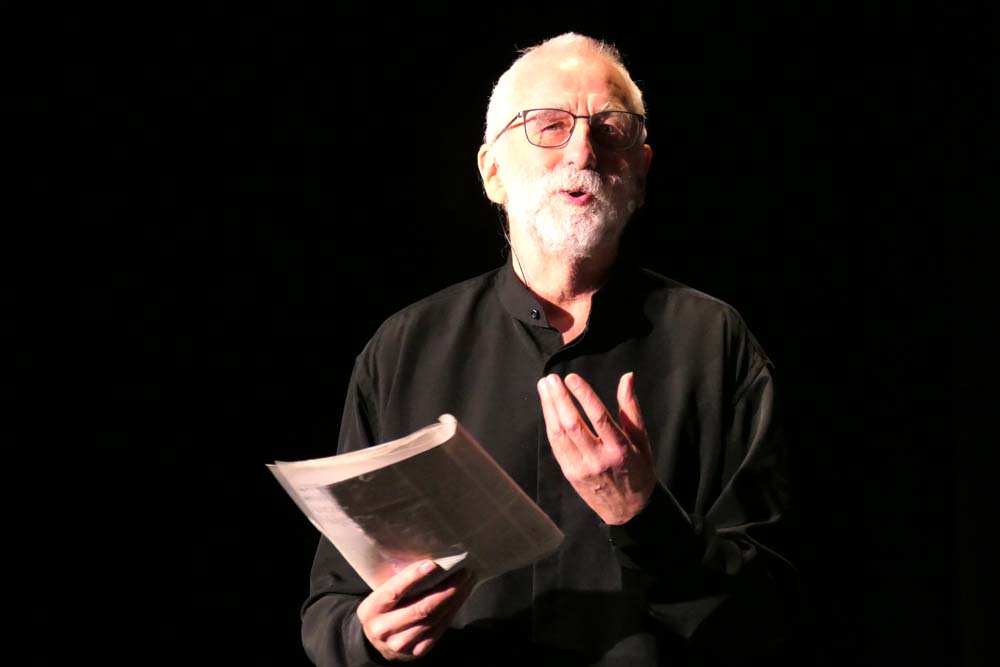

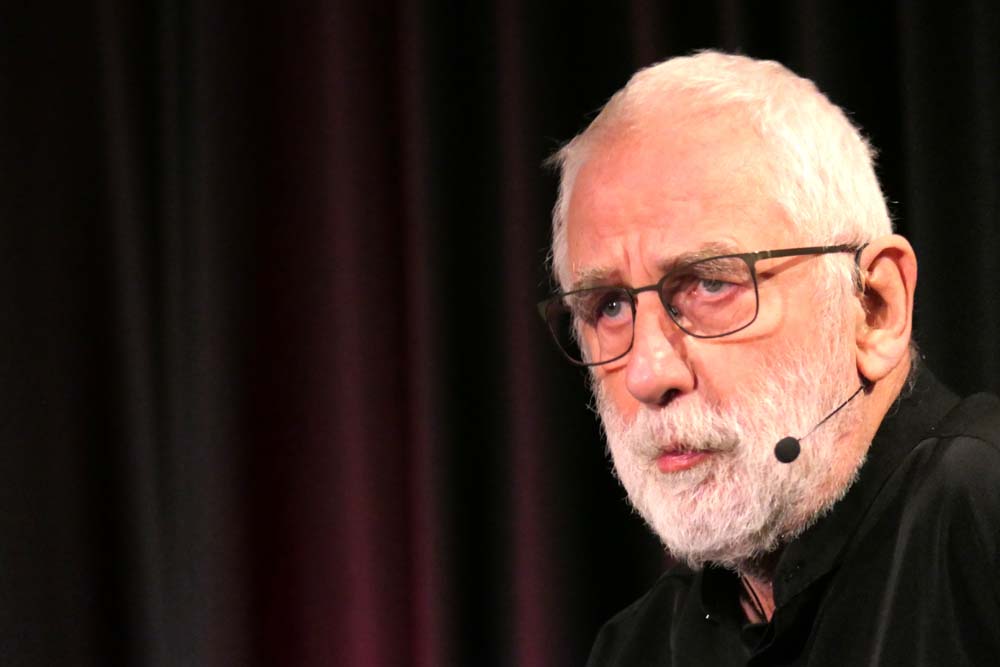

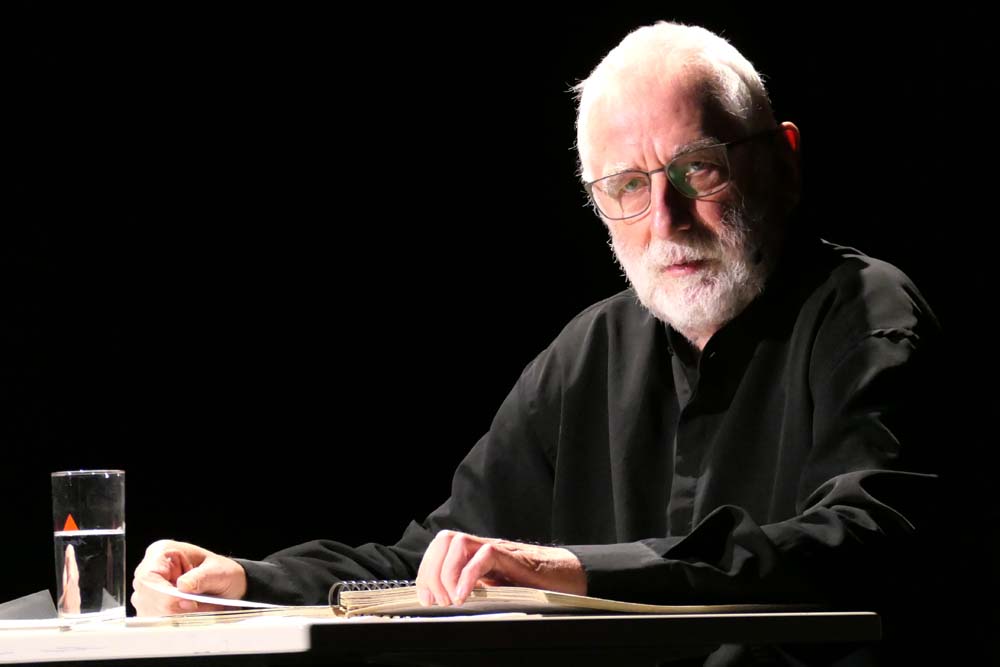

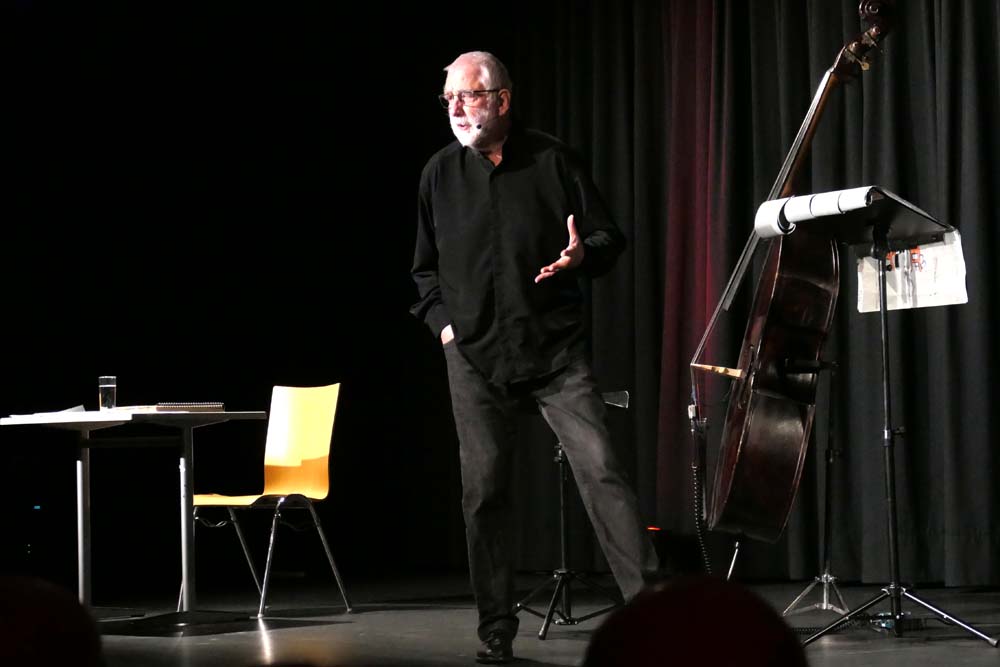

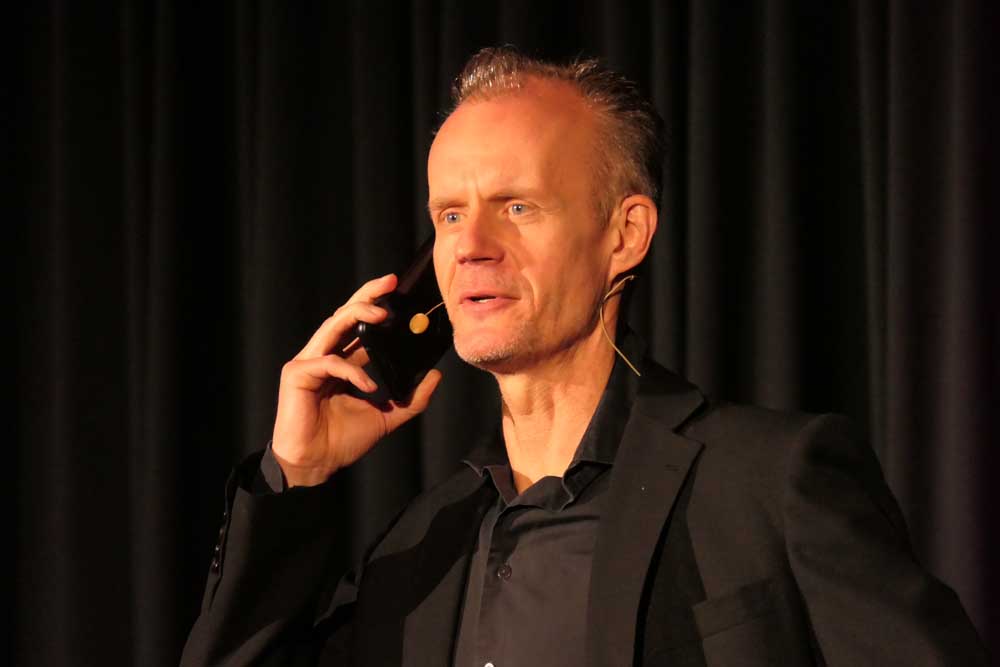

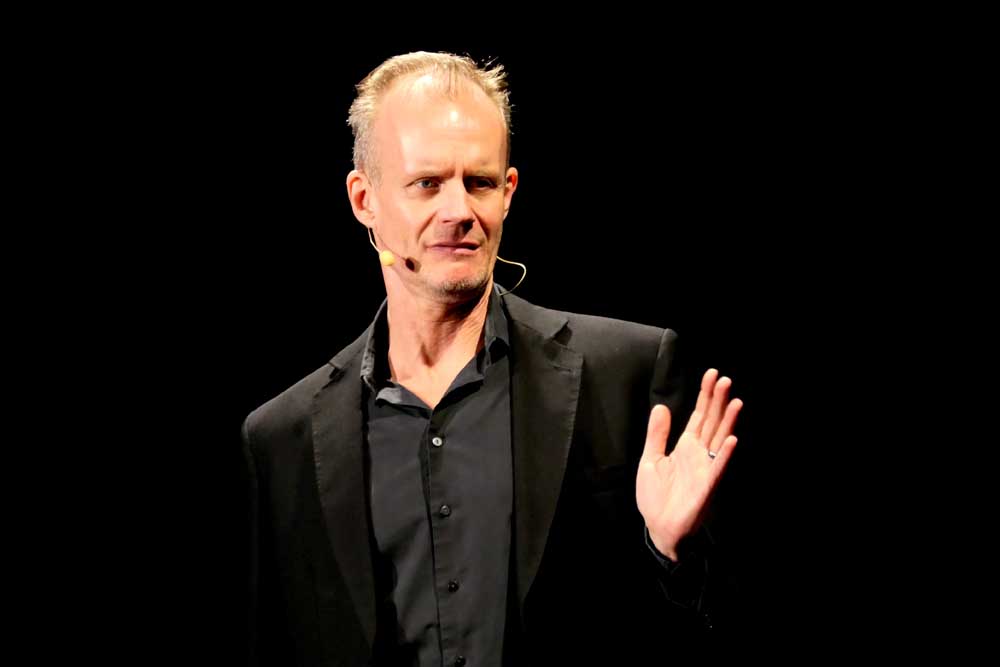

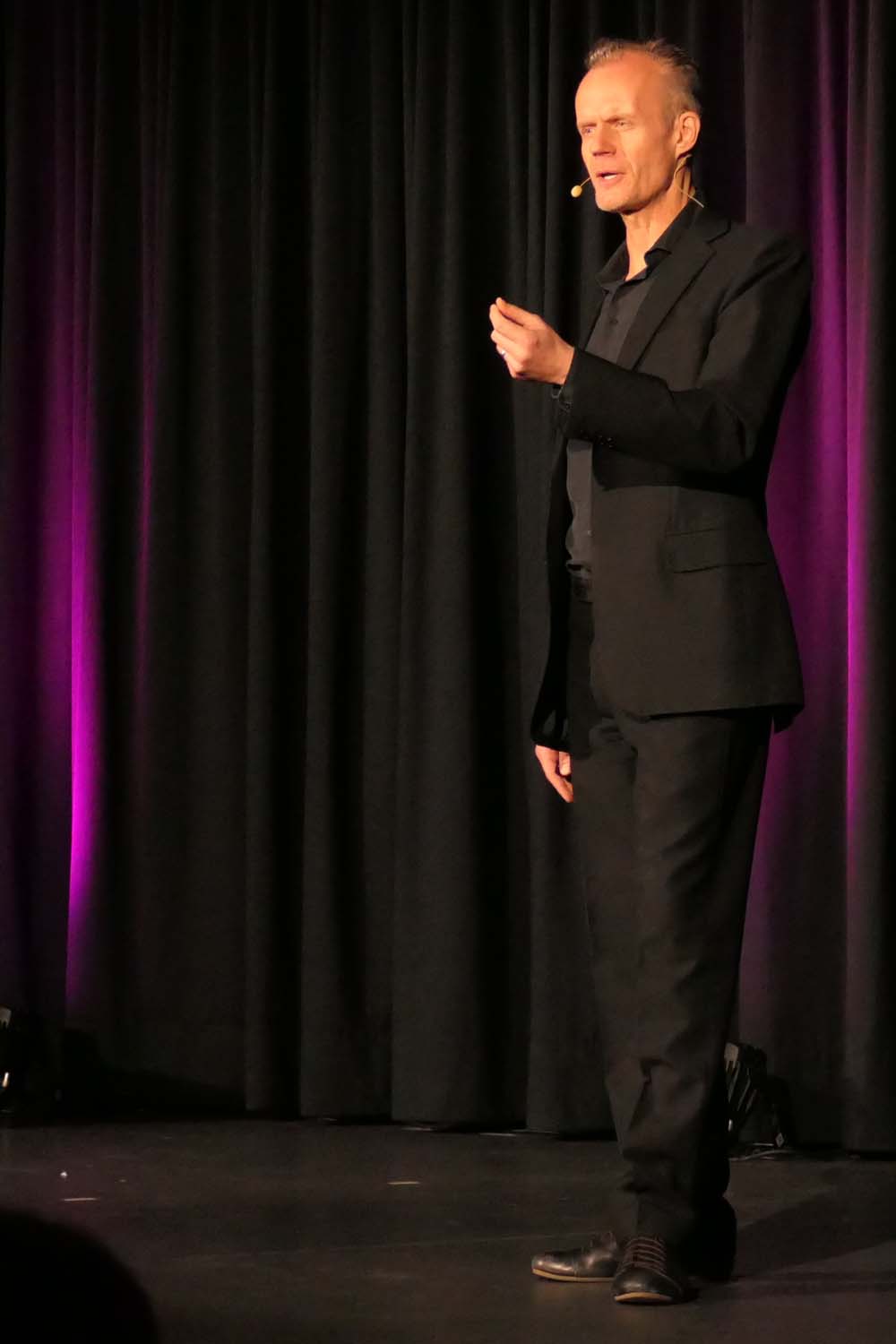

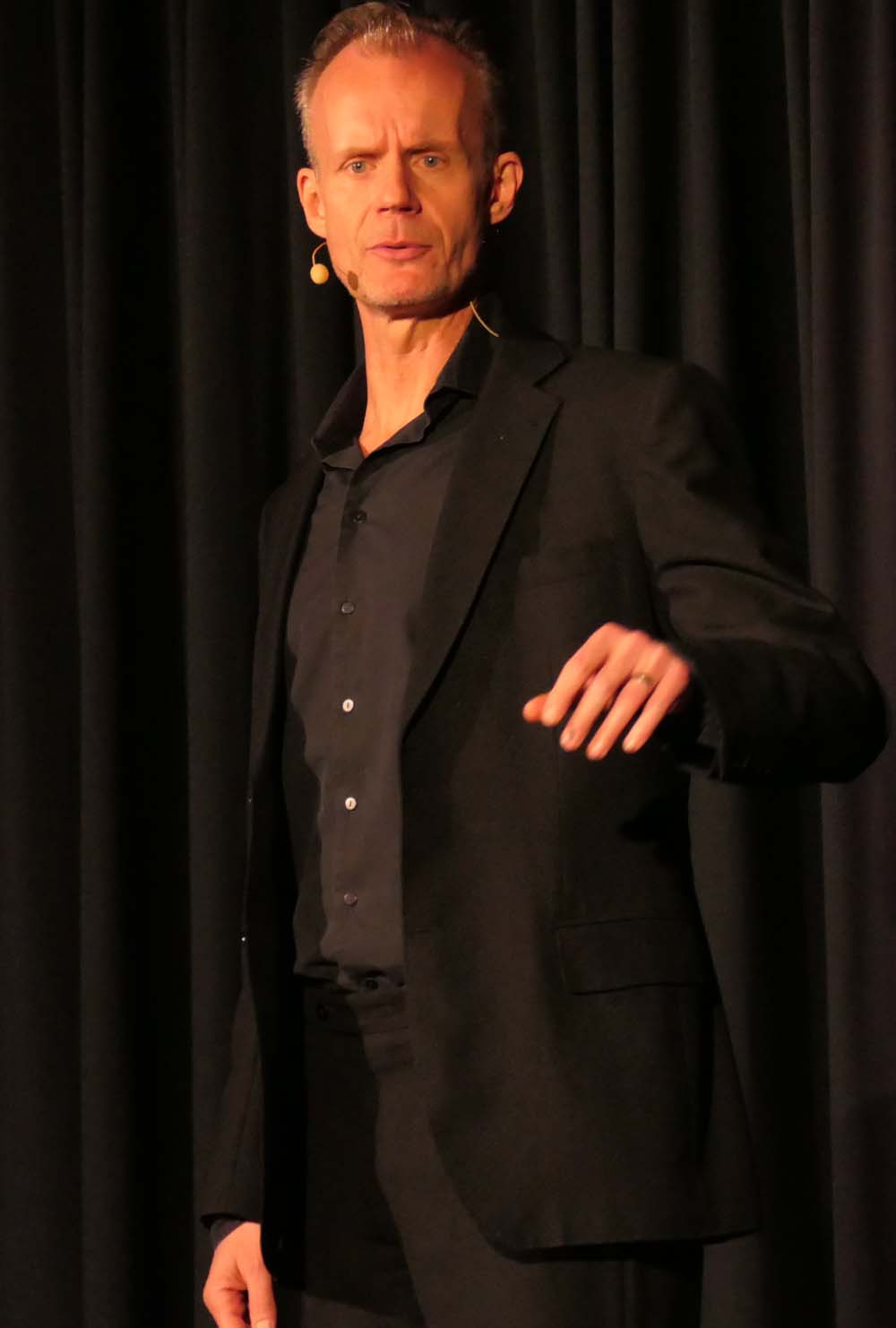

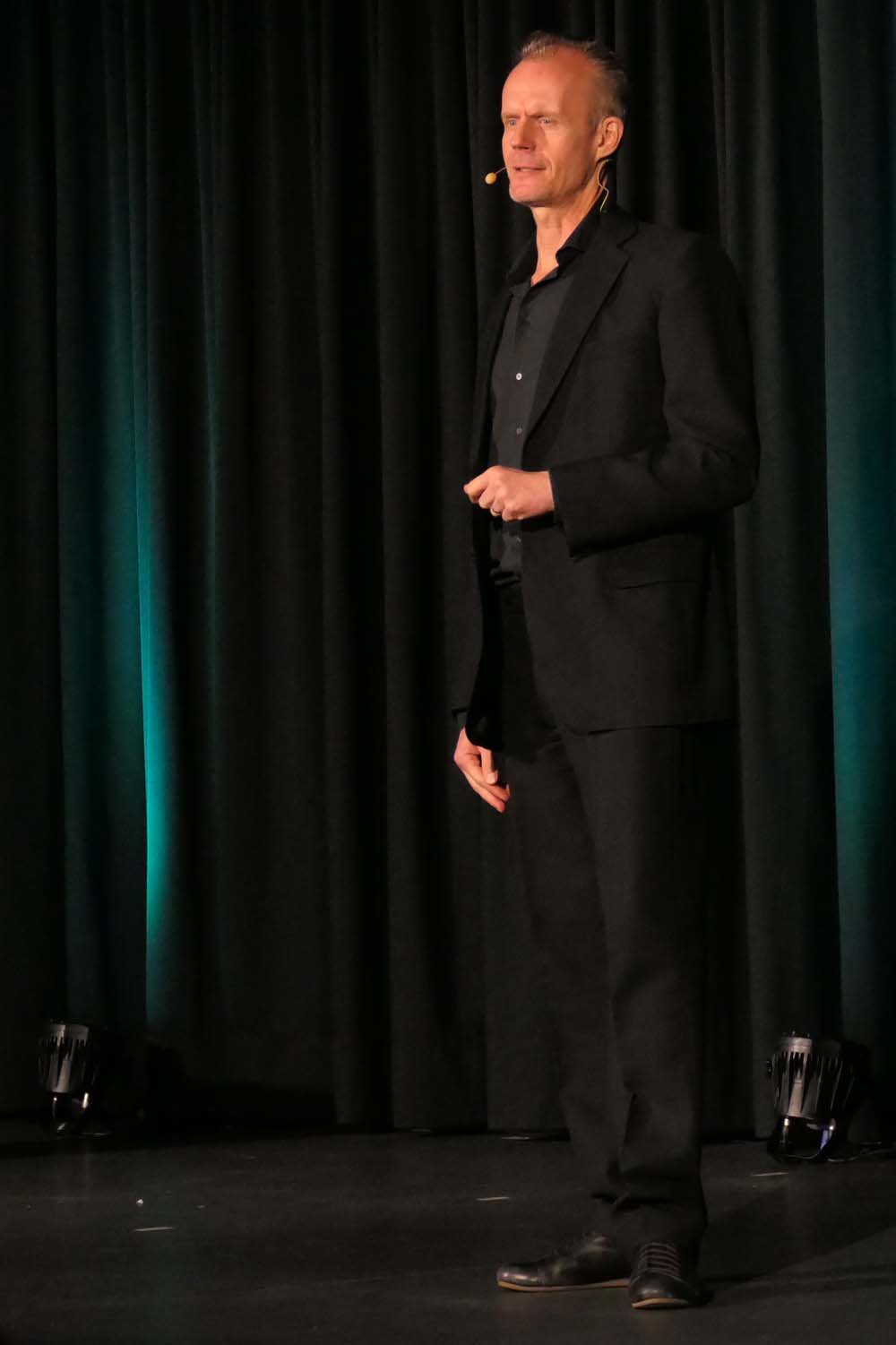

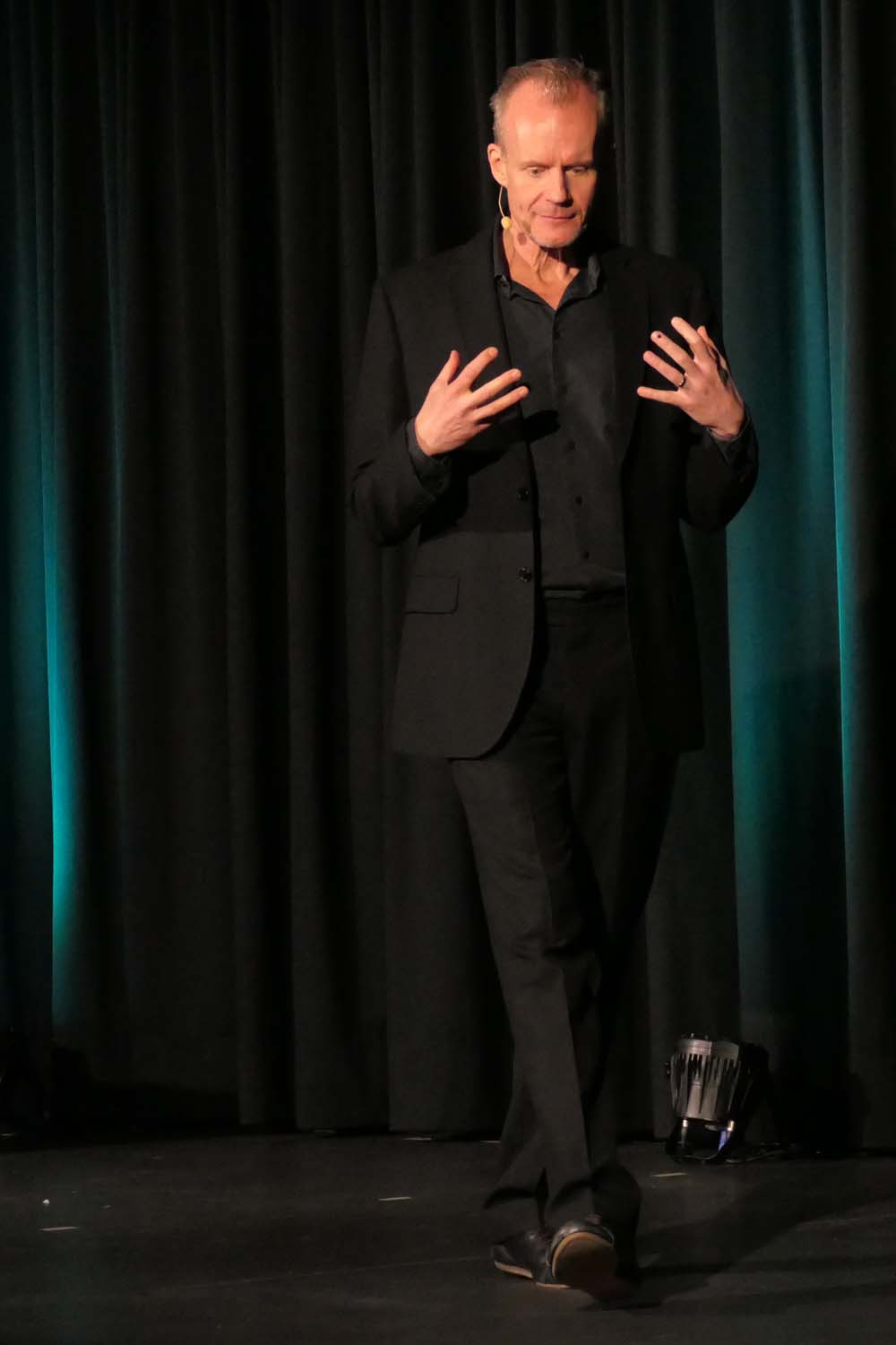

Max Uthoff und die "Moskauer Hunde" waren für Künstler und Publikum eine Herausforderung, denn wie man so viel Text in einem zweistündigen Programm sprechen und aufnehmen kann, bleibt ein Rätsel. Max Uthoff und seinem Publikum in Rheinstetten ist es gelungen.

Nicht die schnellen Pointen oder die kurzlebigen Belustigungen prägten das Gastspiel sondern Uthoff präsentierte eine nachdenkliche und unterhaltsame Zeitdiagnose. Freiheit, Migration, Konsum – es waren die großen Themen, die der Kabarettist auf der KiR-Bühne bearbeitete. Er setzte politische Statements, wobei seine brillante Rhetorik, sein temporeiches Sprachfluss, seine Detailbesessenheit gerade in den ernsthaften Passagen das Publikum zum genauen Zuhören zwangen, um keine Nuance zu versäumen. Es ist klar, dieser Kabarettabend war keine Wohlfühloase, denn Uthoff legte den Finger in unsere gesellschaftlichen Wunden. Er bot bissig satirische Kommentare und messerscharfe, ernüchternde und zum Teil bedrückende Analysen.

Da sind die Zwölfjährigen, die auf der Mülldeponie Agbogbloshie in Ghana auf dem europäischen Elektroschrott leben und vergiftete Dämpfe einatmen, die 14-jährigen in Kambodscha, die im eiskalten Wasser Krabben fangen oder die jungen Kongolesen, die in Coltan-Minen schuften müssen, damit wir bereits morgen unser neuestes iPhone kaufen können. Für sie muss doch unsere Welt das Paradies sein, wenn sie mitbekommen, dass es bei uns Katzenfutter verschiedener Variationen und Geschmacksrichtungen in meterlangen Supermarktregalen gibt, während sie hungern. Da wird leicht aufkeimendes Lachen aus dem Publikum mehr als einmal schon in der Kehle abgewürgt. Oder wenn er unsere Gier nach Urlaub auseinandernimmt. Urlaub, so Uthoff, sei für viele nur eine Flucht, ein Wettrennen nach einem weiteren fremden Fleck auf dieser Welt, den wir aber nicht wirklich wahrnehmen, sondern nur mit dem Smartphone in Szene setzen: „Urlaub ist nur was für Menschen ohne Phantasie“.

Natürlich fehlten in den Programm auch nicht die diversen Seitenhiebe auf die aktuelle Politik: Scholz, Merz, Lindner, Klingbeil, Lauterbach, Wissing – sie alle wurden bedacht. Da aber Kabarett, wie Max Uthoff es formulierte, von klaren Feindbildern lebt, war für ihn schuld am Zerfall der Welt der Neoliberalismus, dessen Credo „Konsum ist ein Zeichen der Freiheit“ er Hegels Aussage „Freiheit ist Verzicht“ gegenüberstellte, um dann festzustellen: „Die Unfallgefahr ist dann am größten, wenn die Ampel gelb blinkt“!

Gleich zu Beginn und ganz am Ende des Abends tauchten die titelgebenden „Moskauer Hunde“ auf. Die zu hunderten herumstreunenden Vierbeiner haben sich längst von ihren Herrchen emanzipiert, neue Rudel gebildet, fahren U-Bahn und steigen an den Haltestellen aus, die zu den besten Futterplätzen führen. Mit dem Ukraine-Krieg hatte das alles nichts zu tun. Zum Krieg kehrte Uthoff trotzdem zurück, indem er feststellte: „Das Blutvergießen wird erst aufhören, wenn durch Frieden mehr Geld zu verdienen ist als durch Krieg“.

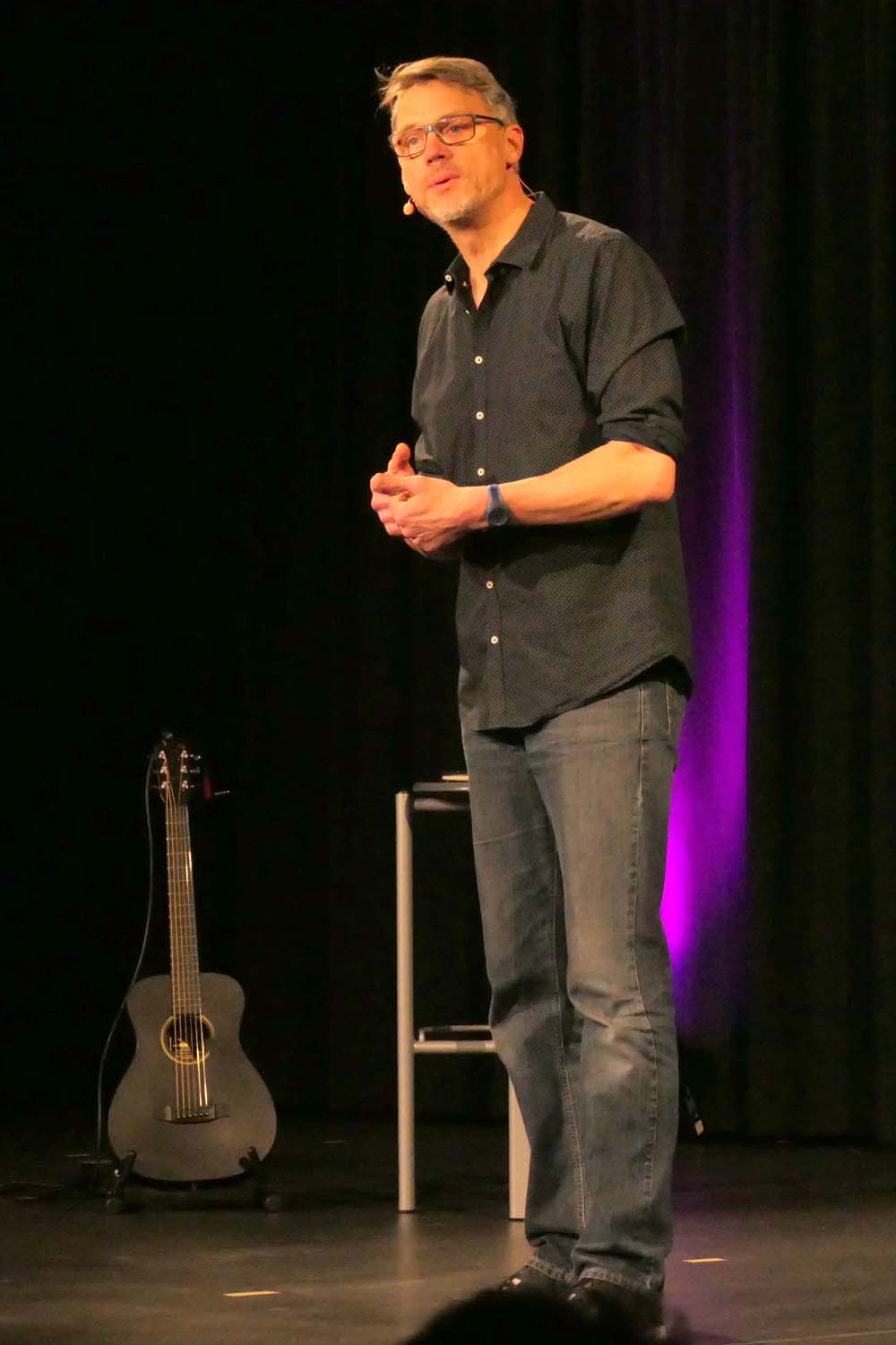

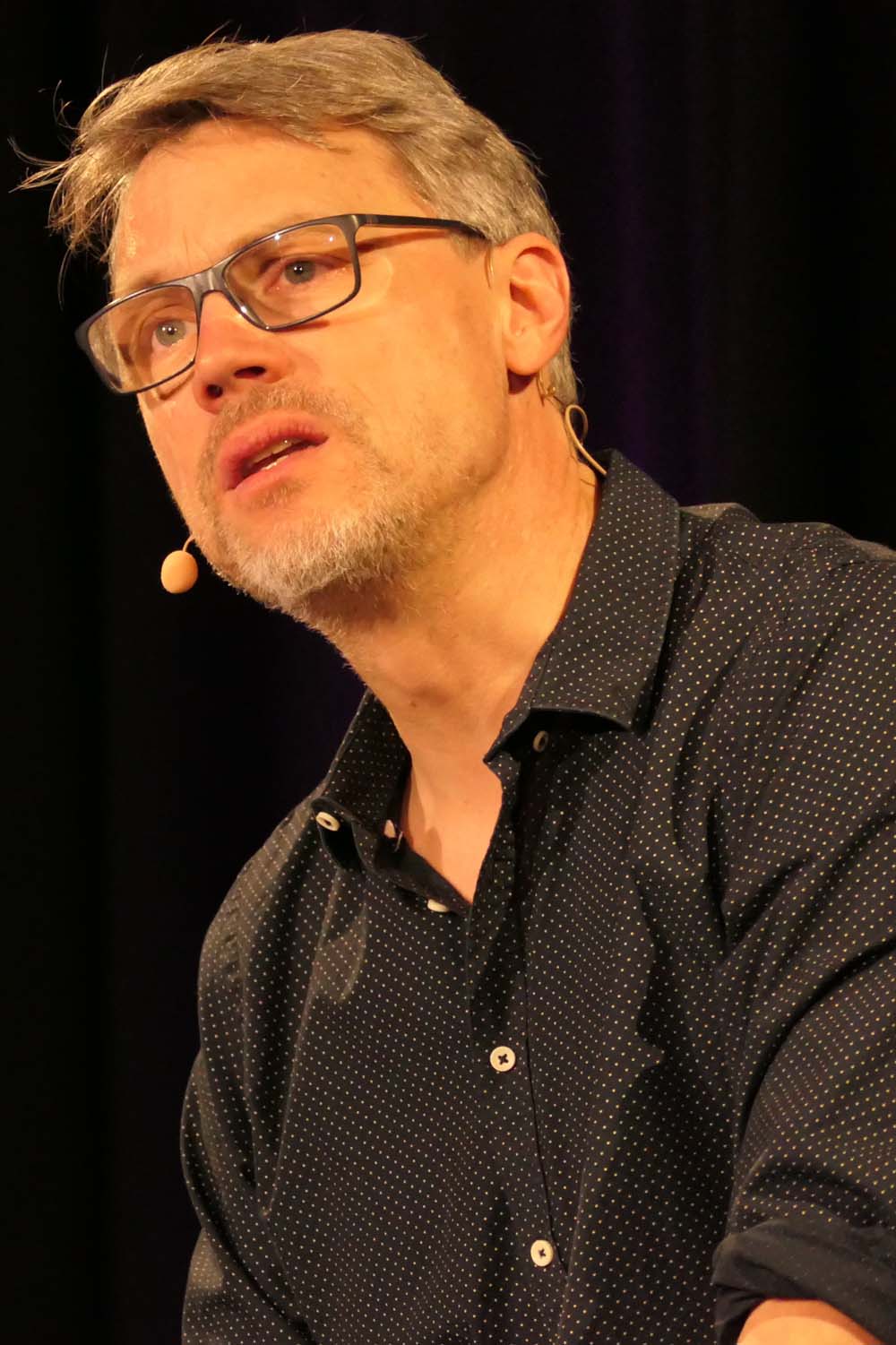

Am 10.März war Christoph Sieber, gebürtiger Schwabe, Wahl-Kölner und Gastgeber der legendären "Mitternachtsspitzen", auf der KiR-Bühne in Rheinstetten. In seinem aktuellen Soloprogramm forderte er nichts Geringeres als "Mensch bleiben!". Ein schwieriges Unterfangen gerade in Zeiten wie diesen. Aber Christoph Sieber brachte seine Botschaft dem KiR-Publikum gekonnt nahe: lässig, schelmisch, satirisch, bitterböse, plötzlich aufrüttelnd und manchmal sehr ernst. Christoph Sieber agierte nicht nur als Kabarettist sondern auch als Komödiant, Sprach- und Balljongleur und als Singer-Songwrighter.

Sieber beginnt den Abend mit einer grundsätzlichen Erklärung, denn viele erwarten vom Kabarett die großen Antworten. Er aber habe nur die großen Fragen. Und er habe Zweifel, denn Zweifel sei die Grundlage unserer Menschlichkeit. Der Gedanke, dass der andere recht haben könnte, sei wichtig: „Im Zweifel für den Zweifel!“ Eine Forderung, die immer mehr in Vergessenheit gerate, weil nur noch die eigene Meinung zähle - unabhängig von den Fakten. So sehe es derzeit aus. Warum sind wir User oder Konsumenten, Ukraine- oder Russland-Versteher, Migranten oder Deutsche, aber immer seltener einfach nur Mensch?

Er, so Sieber, liebe Internet und Soziale Netzwerke, Verschwörungstheorien und hochgradige Aufgeregtheiten. So lese er bei Telegram, dass die Corona-Impfung impotent mache und dies an die Nachkommen weitergegeben werde. Da stelle sich für ihn die Frage, was sich durchsetzen werde, KI oder menschliche Dummheit?

Natürlich arbeitet sich Christoph Sieber, selbst schon lange aus der Kirche ausgetreten („Ich glaube nicht an Gott. Aber ich glaube, er weiß es.“), als Wahlkölner an seinem Lieblingskardinal Woelki ab, den er gerne fragen würde, ob er wisse, dass ein Hirte ohne Herde nur ein alter Mann am Stock sei, der auf eine Blumenwiese aufpasse. Aber nicht nur die Kirche, wir alle bekommen unser Fett weg. An die Gesellschaft gerichtet stellt der Kabarettist fest: Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die der anderen! In seinem Song über die Gewöhnung beklagt er, dass die Lüge zur Wahrheit werde und fordert dazu auf „Gewöhn dich nicht!“ Er jedenfalls schwimme gegen den Strom und sei lieber faul als immer müde, denn er wolle Mensch bleiben.

Eine Besucherin, die den Kabarettisten nur aus dem Fernsehen kannte, schrieb nach seinem Auftritt bei KiR: „Er hat meine Erwartungen weit übertroffen. Danke für diesen Abend!" – Das freut Künstler und Veranstalter.

Am Ende seines Auftritts gab es eine Besonderheit: Siebers Spendenaktion. Statt wie in der Szene üblich CDs zu verkaufen, stellte er diese gegen eine Spende zur Verfügung mit dem Auftrag, das Geld an das Gabenlädchen in Rheinstetten weiterzuleiten. Das wird geschehen, 467,- Euro sind so zusammengekommen.

Nach einem „annus horribilis 2022“ hatte Han‘s Klaffl erst den fünften Auftritt nach seiner Genesung mit dem vierten Teil seiner zweiteiligen Trilogie „Nachschlag“ auf der KiR-Bühne. Was er an diesem Abend nach seinem „Katastrophenjahr“ vor ausverkauftem „kleinen“ Haus im Schulzentrum bot, begeisterte sein Rheinstettener Publikum.

Der seit nunmehr acht Jahren pensionierte Gymnasiallehrer sammelte in seiner aktiven Zeit genug Material, um ein furioses Programm zusammenzustellen. Nichts von dem, was er vorträgt, so versichert Han’s Klaffl, fällt ihm ein. Er schrieb mit, denn ausdenken kann sich so etwas kein Mensch. Und so erinnert er sich an die Schulzeit – seine eigene und an seinen 40jährigen Einsatz im Schuldienst. Es gibt einen „Nachschlag. Eh ich es vergesse“.

Die Erzählung über die eigene Schulzeit in den 50ern und 60ern beginnt mit der „schweren" Kindheit auf dem Land, wo die Rotzbollen das einzig Süße war und sämtliche Krankheiten mit Lebertran behandelt wurden, der so ungenießbar war, das Han’s Klaffl vermutet, die Wahlfanggegner seiner Generation vor allem Lebertrangegner seien. Auch Allergien wurden noch verbal behandelt („Stell dich nicht so an") und die Handys waren „stationär, groß, gelb und begehbar".

Anhand seiner frühen Schulzeit Mitte der 50er Jahre zeigte Klaffl, dass die kollektive Erinnerung der Erwachsenen „auch nur zehn Jahre zurückreichte" und Judenwitze behutsam an den Antisemitismus heranführten. Hier spannt er auch den Bogen zu heute und zeigt sich verwundert, wie Heimatvertriebene gleichzeitig flüchtlingsintolerant sein können, obwohl sie selbst die gleiche Erfahrung gemacht haben.

Der erste Mathematiklehrer weckte in Klaffl die Liebe zur Mathematik, indem er den Realitätsbezug dieser Kunstform durch absolut hirnrissige Textaufgaben ad absurdum führte: „Chantal nimmt jeden Tag einen Esslöffel Lebertran zu sich und bekommt dafür 10 Pfennig. Wie viele Wale verbraucht sie bis zu ihrem 60. Lebensjahr? Wie alt muss sie werden, dass sie sich einen eigenen Walfangkutter leisten kann?“

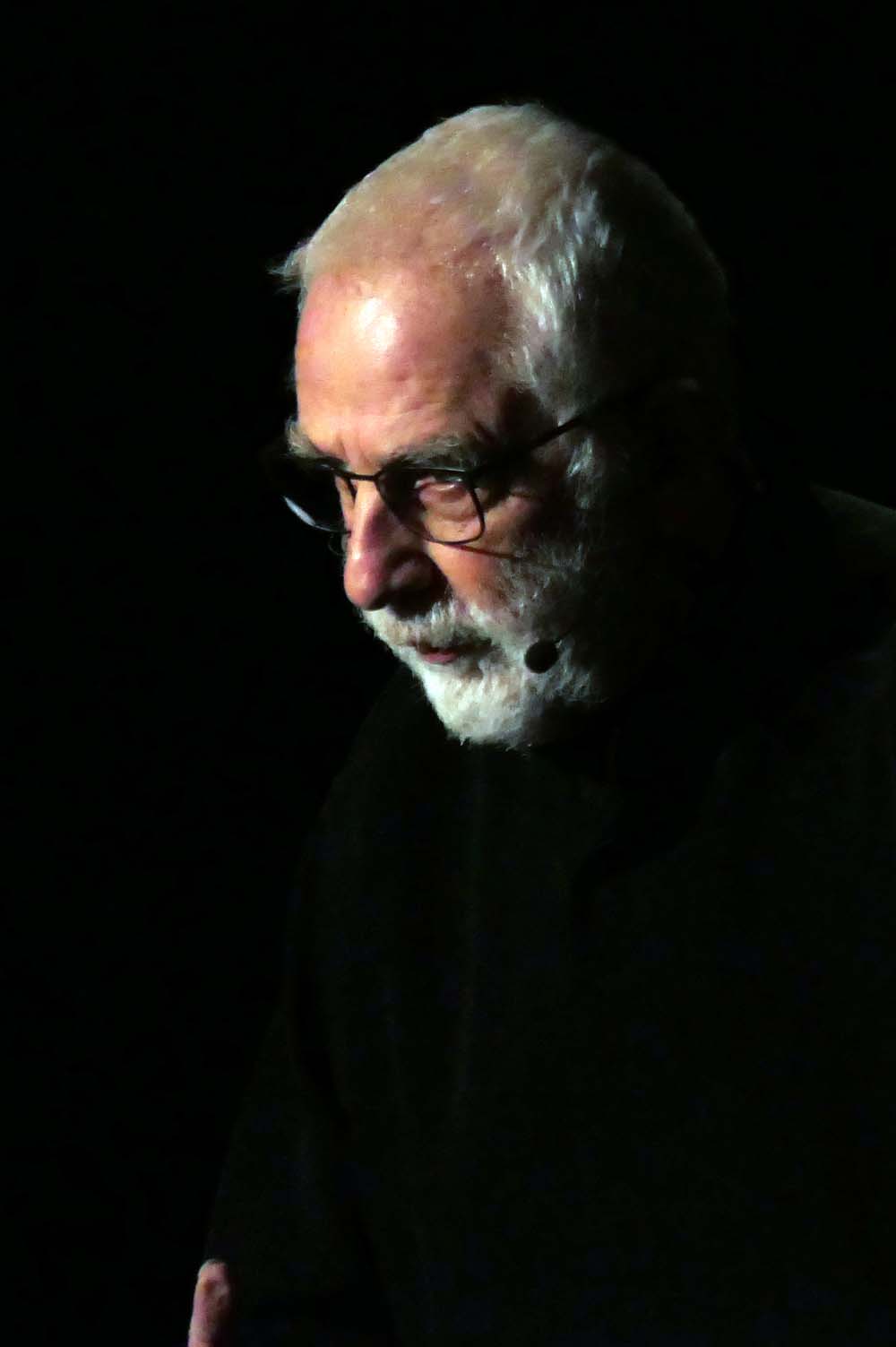

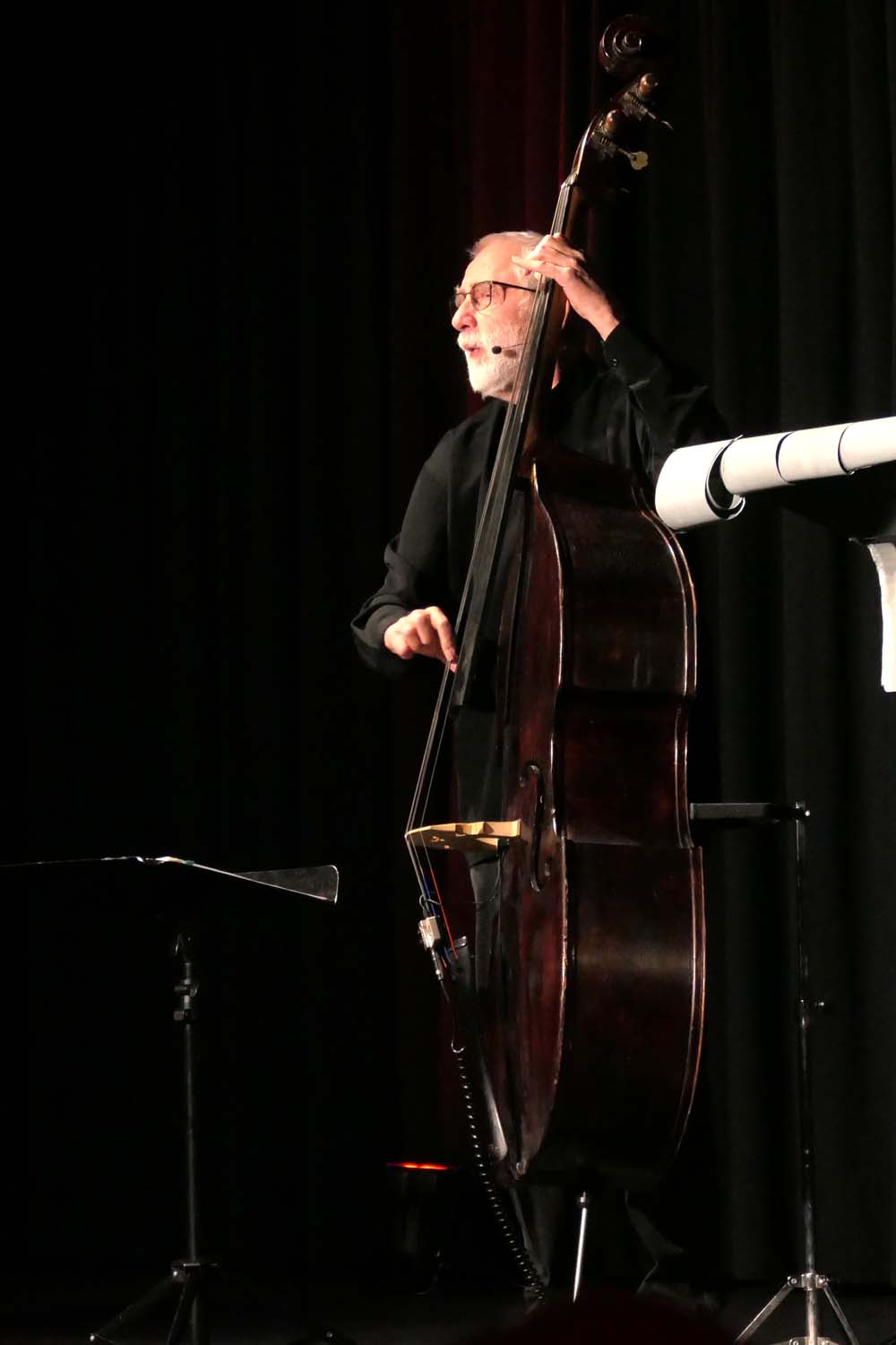

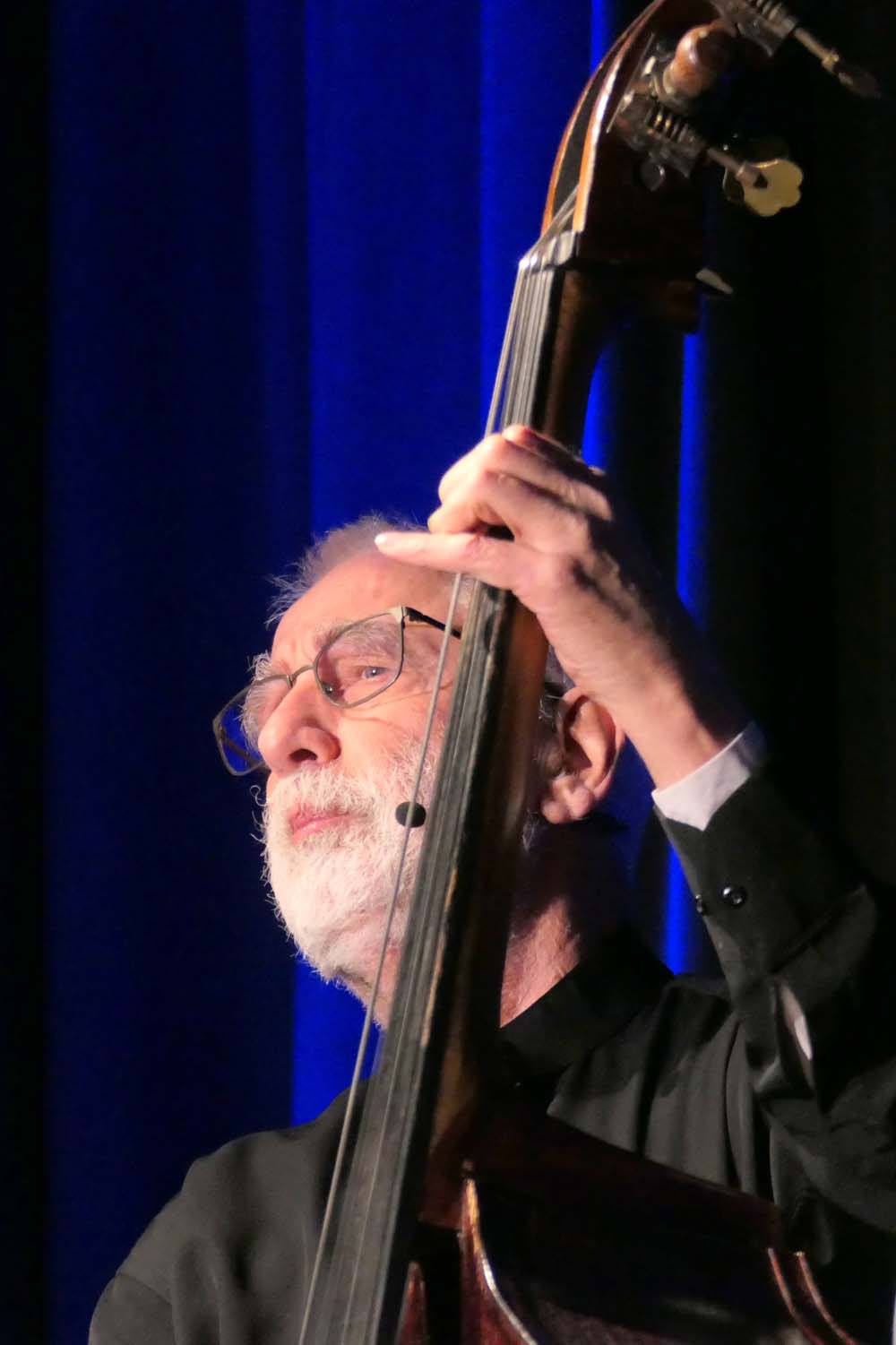

Natürlich ist sich der pensionierte Pädagoge seiner Verantwortung bewusst und gibt bereitwillig Ratschläge an Eltern und andere Erziehungsversuchende. Han’s Klaffl gibt eine vergnügliche Doppelstunde mit Klavier und Kontrabass, er nimmt sein Publikum sozusagen mit auf einen Wandertag in eine pädagogische Subkultur und bietet eine selbstironische Abrechnung obendrein. Klaffl macht, wie Jens Wehn in seinem BNN-Artikel über den Abend auf der KiR-Bühne schreibt, kein Schenkelklopferkabarett, sondern zeigt mit viel Wortwitz das Absurde im Normalen auf. Das Publikum honorierte diese Art des Kabaretts mit viel Applaus.